改造予算、何と 300円!!! (※1W型を利用した場合で、電池別)

これはやるっきゃない!! m9(・∀・)

改造手順として説明していこう。くれぐれもケガには十分注意の上、自己責任で。

ご注意:点灯中のLEDは絶対に直視しない事!

必要な道具:

金づちか木槌、外形22mm塩ビパイプ、ハンダゴテセット、ピンセット、ペンチ、ニッパー等

ボンドか両面テープ、コーキング剤とマスキングテープ(防水する場合)、

部品:

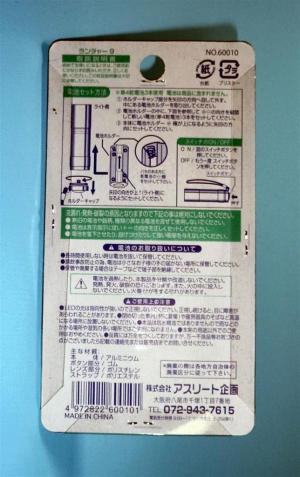

○ランチャー9(ローソンショップ100での呼び名、店によって別名の場合あり)

○単4アルカリ乾電池3本(エネループ推奨)

○

抵抗10Ω1/6Wx3本 もし手持ちにチップ抵抗があればそれを利用する方がキレイに出来る

○錫メッキ線少々

なんと、

千石電商では1Wタイプを105円で販売している。安い!!但し、青っぽい光で、秋月より光量は劣る。比較してみた。赤で印を付けた左側が千石電商で販売のもの、右が秋月電子通商のものだ。同じ1Wタイプだが、玉の形をみても一目瞭然だろう。

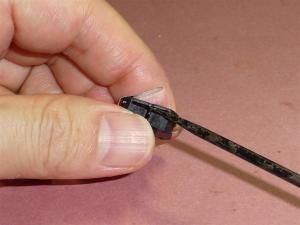

分解は、このLEDを抜くことから始まる。いきなりだが、この作業が一番難しい。塩ビ管などを利用して、筒の中から叩き出す感じである。私の場合は、マイナスドライバで基板のフチを裏から叩き出した。 もしかしたら透明プラスチックが割れるかもしれないが、その時は何かで代用してほしい。内径は24mm。

基板に載っているリン青銅のバネとLEDを全部外す。チップ抵抗も取り去り、基板に部品が一切ない状態にする。ハンダゴテでLEDの両方のピンに熱をくわえながらコテでちょっと押してやると、下にポトポトと落ちていく。外したLEDは電子工作に使える。

バネは、また使うので失くさないように。LED基板が接着されたとき、ショートするかも知れないので、外した後に半田カスなどが基板の表に出てショートしていないかどうか確認しておく。

基板のハンダを綺麗にとっても良いが、基板外側の60度ごとにある3箇所のハンダはバネと接触させる所なので、ハンダを盛ったままにしておく。

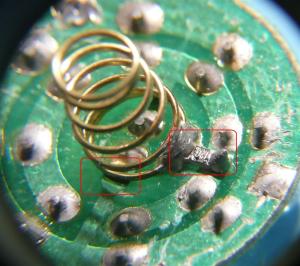

次にLEDを外した基板を改造する。上図の大きく赤枠で囲った2ヶ所のパターンをカッターで取り去る。

以前紹介した加工のテクニックを使えば、力を入れることもなく、簡単にパターンを切ることができる。

そして、上図の小さい赤枠を部分より電線を引き出し、外側のパターンがLEDのマイナス側となるように、ハンダ付けを行う。錫メッキ線などは、抵抗の切れ端などでも利用出来る。

LEDを基板に接着し、先程の穴2ヶ所が見える位置に固定。プラス側の電線はテープや被覆付きの電線を使ってアルミ基板にショートしないようにしておく。

LEDのプラス側の電線は基板パターン内側、マイナス側は基板パターン外側に接続する。

接着剤は理想的には熱に強いエポキシ系の接着剤だが、さっきの2点どめでハンダ付けしているため、脱落することは無いだろうから、両面テープでも何でも良いだろう。

バネをハンダ付けして元に戻し、その周りに抵抗をハンダ付けする。内側から抵抗3本を取り付け、抵抗の端を直接バネ部分にハンダ付けしていく。こうすることで、平たく部品が収まる。

いつもなら4本パラ接続の2.5Ωにする所なのだが、実装スペースが無い事と、単4電池を使用するので、ある程度の明るさや使用時間を考えれば、3本パラの3.3Ωで十分だろう。

出来れば、パターンの電流補強として、パターンに沿って錫メッキ線をハンダ付けすると良いだろう。(無くてもOK)

真上からの写真。(ケースに入った状態)

ショートしていないかを目視確認。これで完成。

と言いたい所だが、ショートすると電池が熱くなるなど危険なので、テスターで外側パターンと内側パターンのショートチェック、バネとLEDプラスがショートしていないかをチェックする。

点灯試験。これは出来ればやっておきたい。LEDを直視するのは危険なので注意。

さて、元々付属している反射鏡は、そのままでは利用できないので、ニッパーで真ん中を切り取る。プラスチックなので簡単。加工した反射鏡は、LEDのスペース確保として利用しているだけである。この反射鏡は導通するので、切り取った側が表側になるように裏返して使用する。

バリがあっても、点灯時の光の制限は感じられなかったので、そのまま残したが、ヤスリやルーターなどがあれば、もっと完璧にキレイにバリをとっても良いだろう

加工が全部おわったら、あとは詰めるだけだ。最初にバネを入れるのを忘れずに。このバネを通して、電池のマイナスと基板の外側が接続される。

バネ、基板、反射鏡の順に入れる。

はめ込んでからの修正は困難を要するので、透明プラスチックを入れる前に、ここで点灯試験をした方が良いだろう。手でLEDを押さえながら、電池を入れ、裏ぶたをして点灯すればOKだ。

電池を入れる前にショートなどしていないかを覗いておこう。外周の3箇所の半田部分がバネに乗っかっていればOKだ。

点灯試験後、透明プラスチックを内側の溝まで押し込み、透明プラスチックが外れないように、ボンドや瞬間接着剤を少し流しこめば完成だ。電池を入れるだけで、実用レベルとなる。

このLEDライトは、電池側にOパッキンが入っているのだが、LED側は防水されていない。折角なので防水力を高めるために、シール材をつかってみた。

外周にマスキングテープを貼り、シール材をアバウトに内部に塗りこんで、ストローのフチを切ってスプーン状にし、余分なシール材をすくって行く要領で綺麗に伸ばして、最後に透明プラスチックについた余分なシール材を拭きとって終了だ。固まるまで24時間かかる。

スイッチの構造から、水中では使えないと思うが、風呂場などの濡れる場所や、雨天での防水には十分だろう。

完成!!!加工がちょっといい加減だが、100均ライトが素晴らしい機能に。

直視できない明るさ。何と言っても携帯性がよくてストラップ付き。

部屋の電気を消して、壁を照らしてみる。これだけ明るければ十分だ。拡散した光なので、光が遠くには届かないが、周囲をまんべんなく灯してくれるので実用的。

こちらは、ノーマルのランチャー9。光の束が直線的で周りが明るくならない。ただ、遠くを照らす事はできるので、用途によってはそれで良いこともあるだろう。

改造前(右)と改造後。もう比べ物にならない明るさである。ちょっとした手間で、ジェントス並のLEDライトになるのだ。点灯時間も約6時間以上は使える。

1Wタイプ(中が黒のタイプ)でも作ってみた。意外にも違和感がなく、普通に明るい。

一家に一台、どうです?作ってみては? m9(・∀・) そしてあなたも満点パパ!フルッ

追記3/31

100均によっては、一昔前の「ランチャーライト」が出回っている所もある様だ。

こちらも分解。ランチャー9同様、レンズ側より圧入で固定。LEDが3灯。パッキン無し。そして接点を確保するバネもない。ランチャー9と比べると見劣りするが、同様に改造が可能だろう。

こちらは、細かいヤスリの様な溝があり、レンズのテンションで基板とケースを接触させている。

こういう構造なので、ランチャー9より取り外しがしやすかった。

1WLEDを反射板に合わせてみた。僅かに出っ張るので多少の加工は必要と思われる。

プラス側に穴を開けて電線を通す。

プラス側は被覆付きの電線で配線。マイナス側は抵抗のリード線でOK。

抵抗の取り付け例。

反射板の中を繰り抜いて裏返して入れる。そのあと点灯試験して、レンズを圧入。このレンズ、裏表があるみたいだ。またかなり硬い。

周りを接着剤で固めて完成。

手前がランチャーライト改(千石1ワット)、奥がランチャー9改(秋月3ワット)だ。秋月の1ワットと3ワットのLEDは発色が良く明るいが、千石の1ワットはちょっと青っぽくて少し暗い。100円なので仕方ないだろう。

工作はランチャー9の方がやりやすいと思う。手に入れたら是非改造してみよう。

応用例として、棚などのランプにも利用できる。例えば、

ワイシャツなどのえりに入っている厚手のプラスチックを帯状にしてホルダーにするだけで、

両手を使って書籍棚から本を探しやすくなるし、ライトを取り出す事もできる。

--------------2012/5/15追記

最近の不具合として、電池を入れても点灯しない事があるようだ。確認方法は、点灯させてから、軽く本体を叩くと点滅したり、消えたりする症状が現れる。

逆挿入時の通電防止として、プラス側に出っ張りがあるのだが、厚みのばらつきでプラス端子と接触しないのが原因。無改造なら返品できるが、この部分をカッターで取り去れば普通に使用可能。

カッターで押し当てれば簡単に切れる。このガイドを削っても、電極が脱落することはない。

プラス端子の全てにこの処理を施す。

処理後。

プラス側の合計三箇所の出っ張りを取れば接触するようになる。最近買った10個のうち、実に4つが不良品だった。クレーム多いだろうな。

それと、レンズの寸法を書き留めておく。直径24.5mm

厚み1.2~1.3位。

11/5追記

分解するとき、レンズの破損の次に多い所は基板。基板が曲がったり割れたりする事が多い。

多少の曲がりは再生できるが、打ちぬかれてしまって割れてしまった場合は代替品を作る。

普通のユニバーサル基板を9メッシュx9メッシュで切り取るとちょうどよく出来るようだ。

加工は、基板カッターや糸鋸の他、ホーザンのP-839が便利に使える。

この様にカットしたら、10Ω抵抗を並べて、スズメッキで全部ショートして並列接続に。

最初に片側にハンダを基板に盛ってから、部品を取り付け、4つの抵抗が付いたら、逆側のパターンをハンダ付けすると簡単に出来る。

LEDに接着剤を塗って線を通す。

この様に線とバネを配線。この基板の方がバネがシッカリ固定されるので、LEDを外して利用するより簡単かもしれない。

LEDのマイナスとバネをハンダ付け。これで確実に接続される。

装着した様子。

最近のコメント