100均の歩数計(万歩計)を計数器として改造する方法 ― 2011/08/24 23:47:47

100均アイテムで台所を整理 ― 2011/07/12 23:59:47

台所の所には吸盤フックを使ってオタマやフライ返しなどを架けていたが、ごく稀に外れるので、いい方法が無いか100円ショップで色々見学したら、超強力吸盤が3つで100円で売っていたので、これを使うことにした。

網とその網に合うフックも買ってきて、写真の様に組立。これは中々自由度があっていい。 網は、これも色々応用が利いて、ナイロン製のタイラップで締め付けると、棚とか簡単にできる。

前回紹介した温度計で高速動作させる改造とか、100円ショップはアイディア次第で無限の可能性を秘めているからいいね。

→ 部品整理も100円ショップが大活躍

[PR] 100円グッズでセンスのいい収納&インテリア2 (ベネッセ・ムック)

[PR] 「100均生活」の極意!

[PR] 暮らし上手の整理と収納 (エイムック 2061)

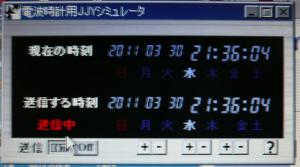

電波時計がパソコンとヘッドフォンで更新できる!!電波時計用JJYシミュレータの紹介 ― 2011/03/30 21:39:00

100均を利用したLEDスタンド ― 2011/03/13 21:01:52

100均マイクロUSBケーブルでAUスマートフォンIS01の強制充電ケーブルを作る ― 2010/11/18 23:55:22

AUスマートフォン「IS01」が巷では投売り状態となって、8円端末とかで一気に品薄になり、阿鼻叫喚となっているが、同僚はなんとか郊外店で手に入れたようだ。

OSが1.6から2.0にアップデートしないとニュースでも出たわけだが、GPSと無線LANが付いているAndroid端末だから、SIM速攻抜いて使いたがる人多発で、話題になるのも無理はない。

私の持っているkindleでは普通に充電できるし、データ通信もOK!

色々調べた所、IS01まとめサイトwikiなんてあって、その説明ではデータラインのD+とD-をショートさせる事で、強制充電される様だ。

それでは、早速改造。毎度の事だけど、くれぐれも改造は自己責任で!

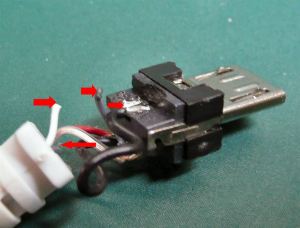

マイクロUSB側のカバーを精密ドライバーなどであける。ちょっとコツがいるが、接着されていないので、比較的簡単に開くだろう。

ハンダ端子になっていて、表2つ、裏3つの端子が出ている。

3つ端子側の真ん中と、

2つ端子側の白い電線部分をショートさせて、パソコン側へのUSB配線はカットすればよさそうだ。

なるべく楽に改造するために、3ピン側の灰色のケーブルを利用して、できるだけ長く残してケーブルストッパーの根元でカット。白はハンダを外して、灰色にショートしない程度に段差を設けてカット。こうする事で、難易度の高い3ピン側の真ん中のハンダ付けをしなくてもジャンパーが出来るからである。

マイクロUSB側に残した灰色ケーブルは、コネクターが華奢なので、ワイヤーストリッパーを使わないで半田ごてをあてて被服を溶かし半田メッキ。

さて、早速テスト。

おおーーー充電ランプが点灯したあああああああああ。

よかったよかった。

[PR] PLANEX Xperia・X06HT HTC Desire対応 充電&データ転送 MicroUSBケーブル ブラック (パソコン接続専用)BN-XperiaPB

[PR] PLANEX Xperia・X06HT HTC Desire対応 充電&データ転送 MicroUSBケーブル ホワイト (パソコン接続専用)BN-XperiaPW

[PR] microUSB AC充電器 au/BK RBJAG71

[PR] SANYO USB出力付きリチウムイオンバッテリー (専用高容量リチウムイオン電池使用) KBC-L2AS

210円+αで作るプローブ型温度計の製作(使用部品編) ― 2010/10/31 23:17:47

これが温度計。この形の時計もあるので購入時にご注意を。

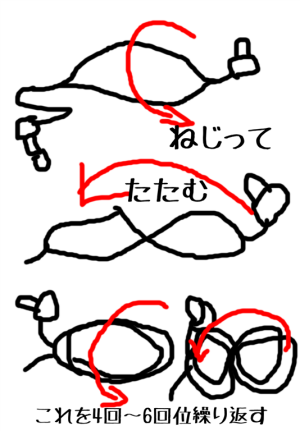

そして、前回と部品は違うが、イヤフォン。コードが3メートルもある。

電線が糸入りでしかも太い。この前使った単線とは大違いである。この電線ならセンサー延長につかえるな。

その他、コイルを取り外し、磁石と基板を再利用すれば、ワンタッチで取り付けられるセンサーとなる。センサーはイヤフォン後ろ側のプラスチックと、エポキシ接着剤を使えば良いだろう。

センサーが変わった新しい温度計に対応

210円+αで作るプローブ型温度計の製作 ― 2010/10/29 01:00:55

「温度プローブって安いのない?」

と言われ、有名所の測定器とかを紹介したが、

「いやいや、もっと安くていいし、大体分ればいいよ」

との事だった。自作パソコンなどでよく使われるマザーツールの温度計なども選択肢にあったのだが、ふと思いついた。そうだ100円ショップなら温度計があるよな。大抵あの手のものは、中がサーミスタ式だから、使えるんじゃね?とか思って買ってきたのがこちら。

こんなものが105円で手に入る時代なのだから脅威を感じる。パッケージをすぐに捨ててしまったので、型番を失念してしまったが、また購入した時にでも型番を調べる事にする。購入場所はキャンドゥ。

100円ショップでもイヤフォンは売っているわけで、これを延長ケーブルとして使おうというわけだ。しなやかなコードであれば何でもOK。モノラルイヤフォンの方が2メートルとか売っているのでそちらの方がお勧めだ。

早速分解。ネジは2本で止まっているだけだからすぐに分解。

裏側にあったサーミスタ。温度に応じて抵抗値が変化する素子である。極性は無い。これを半田ごてで外してしまう。

このセンサーを延長すれば良い訳だ。

さっきのヘッドフォンのコード。予想以上の細い電線。今回はプロトタイプ製作なので、これを使うが、出来ればもっと丈夫な線を使った方がいいかもしれない。

センサーをハンダ付け。

不要になったボールペンの先に取り付け、エポキシ接着剤で固める。

この温度計、サンプリングが30秒単位と、測定器としての使用は厳しいと思っていたのだが、なんと、この2箇所のパッドをハンダでショートすると2秒毎の測定ができる様になるのだ。

今回の用途としては、まさにうってつけである。

その他のショートパッドも色々意味があるようで、摂氏、華氏の選択、交互に単位表示などの設定が可能だ。

更新が速くなるという事は、当然電池の消費も多いので、使わないときは電源を切る様にしてしまおう。電源の配線部分をカッターで切ってしまう。

ケースはスイッチの穴をあけ、

温度計よりも値段の高いスイッチを実装だwww 測定周期を変更しなければ、電源スイッチは要らない。

これで、使わないときはオフできるので、便利に使える。スイッチの部分が表から透過してしまうので、液晶の裏に白い紙を貼り付けたら意外と見やすくなった。

センサーのコードを初めから開いている穴に通し、結び目を作っておく。

外したセンサーのパッドに電線を取り付け、組み立てて完成。電線の極性は無いのでどちらもOkだ。

まだエポキシが固まっていないが、硬化したら削って仕上げる予定。

精度はそこそこ出ている様で、簡易的な使用としては申し分ないだろう。電線を伸ばせば外気温度計とか応用が利きそうである。さて、これを来週渡すとするか。

→ 温度計の型番と3mコードの紹介

100均ショップで売っているFOMA-USB通信ケーブルと充電ケーブルをニコイチして、充電できる通信ケーブルに改造してみた ― 2010/05/11 23:25:03

最近では、100円均一ショップで色々な物を取り扱っている。今回目にしたのは、FOMA-USBのケーブル2種類だ。いずれも105円でゲット。

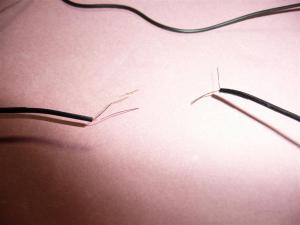

左が充電専用ケーブル、右がデーター通信ケーブル。そして俺が欲しいのは、充電しながらデーター通信が出来るケーブル。それがないなら作ってしまおう。

という事でニコイチしてみる。

警告

この製作記事は、研究や学術向上の目的のため公開しています。故障・ショート・発火・副次的な災害の危険、また工作時のケガの危険性があります。製作は十分な電気工作の知識を学習の上、自作の回路・装置として取り扱うことを前提に全て自己責任で行ってください。この製作記事による動作保障と安全保証はありません。当方は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

(´・ω・`) ごめん、しつこいんだ。

以前にFOMAケータイを充電しながら音楽再生できるケーブルを作ってみたでは、純正部品を買ってきて組み立てたが、今回は210円で、通信+充電ケーブルを作る。ピンを利用できれば、300円で、音楽再生ケーブルも出来ると思う。

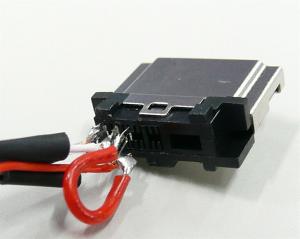

早速分解。分解は、波の模様の無い、コンパスの針が通る位の穴2箇所に針を刺し、外側へ曲げるようにすると、ケースが浮き上がるので、ゆっくりと開けていった。コツを掴むまでがちょっと難儀するが、分ればしめたものだ。

改造は、通信ケーブル側を使えるようにして、充電する側のケーブルは部品とり。充電ケーブルを分解すると、赤いリードが付いたピンがあるので、リードごと利用する。引き抜けば簡単に抜ける。

それにしても、この熱収縮チューブ、全然収縮されてないwww かえって作業が楽ではある。

差し込んでみた。差し込むときは5番目の所に差し込む。ピンセットでしっかりと差し込む。

差し込むと、5番目にピンが見える。ハンダ付けは、隣の4番とハンダ付けすればOKだ。

電子工作に慣れている人なら、技術資料はFOMA(フォーマ)に関する資料が公開されているので、FOMA(フォーマ) USBハンズフリーを利用するための技術参考資料 第1.2版(PDF)の5.2以降を見ると理屈が分るだろう。

4番とハンダ付けして、熱収縮チューブを元に戻し、元通り組み立てる。

ケータイと繋ぐ前には、くれぐれも注意だ。隣同士のショートチェックとかやっておくのが良いだろう。4,5ピンはショートでok

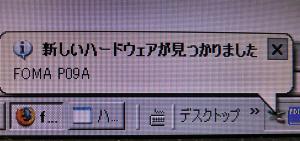

では、接続。

キター ってこれは、買った本来のデーター通信機能。これが出ないと、なにかの不具合がある。

おおーーー充電ランプが灯いたあああああああああああああああ

これで、2つの機能が一つのケーブルで可能になった。

100円ショップの材料でプランター作り ― 2010/02/27 20:29:00

100円DC充電器でUSBから6~15Vを作る ― 2009/11/08 10:58:55

まあ、電子工作野郎なら、こんな事書かなくても(ry警告

この製作は、研究や学術の目的のため、メーカの意図と異なる改造を行います。製品の分解・改造はメーカー保証が無くなるだけでなく、故障・ショート・発火・副次的な災害の危険、また工作時のケガの危険性があります。機器を改造する場合は十分な電気工作の知識を学習の上、自作の回路・装置として取り扱うことを前提に全て自己責任で行ってください。この改造による動作保障と安全保証はありません。当方は一切の責任を負えませんのでご了承ください。この商品をメーカーの想定外の使用方法にて改造使用している関係上、メーカーへのお問い合わせは大変迷惑になりまので絶対おやめ下さい。

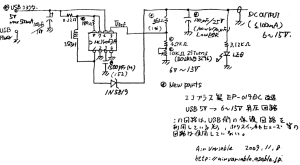

※これは手書きを清書したもの

まずは回路図。メインICは、おなじみのMC34063A(pdf)。回路図中でアスタリスク(*印)がある部品は新規部品である。コンデンサや抵抗は、一部使いまわす所がある。この回路を元に、基板の部品を外したり、基板のパターンをカットしたりして改造していく。

発振用コンデンサはマイラーコンデンサを使用したが、恐らくセラミックコンデンサでも良いだろう。

多回転のポテンショメータは今回は10KΩである。前回の降圧型で使用した程調整がシビアではないが、できるだけ多回転タイプを使った方が良いだろう。

USBのプラグは、マウスのジャンクから外して使用した。

今回の回路ではパソコンのUSB側に大抵保護回路(ポリスイッチ)が搭載されているはずなので、それを当てにした設計にしているが、心配ならばヒューズやポリスイッチを使った方が良いだろう。

生成できる電圧は6V~15Vまでなので、これまた便利に使えるだろう。リップルノイズは高い電圧になるほど大きくはなるが、12Vで400mV位なので実用範囲内である。 基板のカット位置の具体的な説明は行わないが、改造の方法の一つの基板の加工方法を紹介する。何点かのカット部分が発生する。カットしたい部分のパターン部分にカッターで2箇所スジを入れる。カッターの扱いには十分注意しよう。 分離した銅箔の上から半田ごてを当てて暖めると銅箔が簡単に剥離する。この方法で回路図を見ながらカットしていく。 改造後の基板裏。180Ωの抵抗やショットキーバリアダイオードに熱収縮チューブを被せたもの、ジャンパー線などが見える。ポテンショメータは、調整中に曲がったりするので、エポキシ接着剤でガッチリ固定だ。 表は、コイルの足を抵抗の足の余りなどで継ぎ足して伸ばして使っている。DCプラグは、端子を短くカットして、端子後ろをコンロで暖めてから、樹脂に圧入して固定したが、結構難しいので、普通に電線を出して配線した方が良いだろう。 配線ミスが無いかをテスターで調べてから、パソコンのUSBに接続。電圧をテスターで確認しながら希望の電圧になるように、ポテンショメータを回して調整する。 15V製品の秋月のライターもこの通り使用可能だ。尤も、これは既に改造が済んでいるので私は必要がないのだが、TL499などで作るより部品が入手しやすいし、変換効率も良いので、今回の回路を使う方が良いだろう。 前回作った安定化可変電源を繋ぐと、USBから電源を使える。また、100均ショップは何でも売っているなで紹介した、乾電池2本からUSB電源を作る電池ボックスを繋げると、これまた様々な電源として利用価値が出るだろう。ちなみに、この電池ボックスで昇圧を試みたが、5V出力固定のため、今回のそれ以上に高い電源を作ることは出来なかった。 これをブレッドボードの保管している箱と一緒に入れておくと、便利に使えそうだ。 参考までに測定も行った。波形データは、リップルの状態を表している。負荷は秋月PICプログラマを使用している。

効率について、15V/35mA時は5VはLED込みで256mA、無負荷時で5Vは29mAだったので、大雑把にLED分を引き算して227mAとすれば、

効率η(%)= (5 * 0.227) / ( 15 * 0.035 )

∴ = 46%

効率はあまりよくないが、そもそもコイルなど、全部降圧用の部品で構成しており、最適化もしておらず、使用しているコイルなどを考えると予想通りの結果である。実験用の簡易電源としては申し分ない。

[PR] 送料無料新製品想定外究極の100Msサンプリング25MHzカラーポータブルデジタルオシロスコープフルセットPDS5022

[PR] 電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック

[PR] マザーツール パーソナルオシロスコープ HPS10

最近のコメント