Hitech PICC Pro のDelayマクロがver9.80以降で長時間対応に ― 2011/08/01 19:52:17

Ver9.71までのDelayマクロは、生成されるサイクル数が197,120サイクルの制約で、時間の上限に限りがあった。1秒を作るには、これを更にループして作るなどの工夫が必要だった。

計算は最大取り扱い時間 = (1 ÷ 動作周波数Hz) x 4(サイクル) x 197120(最大取り扱いサイクル数)となる。ホームページ上の説明より。

HitecPICC9.71迄のDelay時間の扱い

| 動作周波数 | 最大時間 | __delay_ms(x) | __delay_us(x) |

|---|---|---|---|

| 20MHz | 39,424us | __delay_ms(39); | __delay_us(39424); |

| 16MHz | 49,280us | __delay_ms(49); | __delay_us(49280); |

| 10MHz | 78848us | __delay_ms(78); | __delay_us(78848); |

| 8MHz | 98560us | __delay_ms(98); | __delay_us(98560); |

| 4MHz | 197120us | __delay_ms(197); | __delay_us(197120); |

| 動作周波数 | 最大時間 | __delay_ms(x) | __delay_us(x) |

|---|---|---|---|

| 20MHz | 10,092,493us | __delay_ms(10092); | __delay_us(10092493); |

| 16MHz | 12,615,616us | __delay_ms1(2615); | __delay_us(12615616); |

| 10MHz | 20,184,986us | __delay_ms(20184); | __delay_us(20184986); |

| 8MHz | 25,231,232us | __delay_ms(25231); | __delay_us(25231232); |

| 4MHz | 50,462,464us | __delay_ms(50462); | __delay_us(50462464); |

| 32.768Khz | 6,159,968,750us | __delay_ms(6159968); | __delay_us(6159968750); |

while(temp--){

__delay_ms(10);

}

}

【動画紹介】ねこ動画 ― 2011/08/02 23:07:30

たまには息抜きでも。

やばいやばいやばいwwww

関連リンク

らばQ 「まてまて、その歩き方おかしいから!と言いたくなる猫のリアクション」(動画)

ロシア語のタイトルが付いているが、直訳すると「猫左」

ガイガーカウンター製作記 ユーザインターフェース部分 ― 2011/08/03 23:48:19

浄水器のカセット交換と、らばQがツィッターでつぶやいた海外の浄水器情報 ― 2011/08/04 23:02:05

【ニュース】セーラー万年筆、国産個人向け被曝線量計を2万9,900円で発売 ― 2011/08/05 23:53:30

エステー、JAXAに続き、あのセーラー万年筆も個人向け放射線計を発表した。

セーラー万年筆、国産個人向け被曝線量計を2万9,900円で発売(マイコミジャーナルより)

セーラー万年筆は8月5日、震災後の需要により全国的に品薄が続いている「個人向け外部被ばく線量計」(本体重量39g)を8月上旬から2万9,900円で発売することを発表した。同社は、医療機器・医学用線量計の専門メーカーである日立アロカメディカルと、日立アロカ製の病院・医師・放射線技師・看護師向けの個人向け線量計「PDM-122 マイ・ドーズ・ミニ」(国産製品)を、一般ユーザー向けに販売することで合意した。日立アロカメディア社の医療用線量計を、一般に手頃な価格で提供する形となった。写真からでは大きさが掴めないが、電池がCR2450Bなのでイメージとしてはちょっと大きめのUSBメモリーといったところだろうか。

セーラーは、ユーザー登録した人に向けて、放射線の知識や線量計の使い方、ユーザーと一体となったネット上での線量計マップなどを構築する計画。さらに、線量計は毎年1回の校正が必要なため、安価で長期間校正サービスが受けられる特約サービスの提供なども予定している。ここがポイント。他社では、目安としての使用を促す但し書きがあるものや、出荷時の校正止まりのが多いが、この製品は、定期的に校正(キャリブレーション※正しい数字に合うように基準を用いて調整する事)してくれる所だろう。(※現段階では予定) また、医療機器に特化したメーカ製は信頼感があるので、お子さんを持つ主婦層には受け入れやすいだろう。

PDM-122マイドーズミニ PDMシリーズの仕様より。

測定線種 γ(X)線

40keV~ X(γ)線

検出器 シリコン半導体検出器

測定範囲 1μSv~10Sv ,1μSv/h~1Sv/h

誤差 ±10%以内 (10μSv~10Sv)

電源 コイン形リチウム電池(CR2450B)

電池寿命 連続で約700時間

この内容から、おそらくフォトダイオード式。約1ヶ月持つ計算。

アマチュアでもガイガー管やフォトダイオードを使って線量計を作る事はできるが、校正をする時は、基準線量になるものが必要だったり、基準測定機器が必要なので、メーカー品にはかなわない。尤も、危険な状態かどうか位の目安を知る位であれば、自作もアリだろう。

→MY DOSE miniを手に入れた!

[PR]放射線測定装置 マイドーズミニ PDMシリーズ γ線測定 個人被ばく線量計 誤動作防止機能付き マイクロシーベルト PDM-122

今週作ったもの 備忘録 ― 2011/08/06 23:51:17

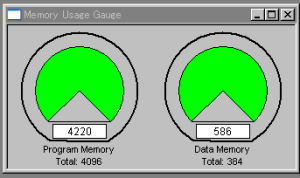

LCD VUの図面をちょっとだけ変更 ― 2011/08/07 23:11:21

LEDの極性は外見では判断できない ― 2011/08/08 23:22:42

口内炎がなんとか治ってくれそう ― 2011/08/09 23:38:30

先週の火曜日位から出来た口内炎、いつもは1週間もしないうちに治るのだが、今回は2つ出来たせいか中々治らないし痛い。軟膏も効き目なし。珍しい。今週は試しに錠剤を買ってみたら、痛みが引いて、少しずつ治っていくのが分かる。トラネキサム酸が効いている感じだ。

ためしてガッテンに口内炎をスピード完治する事があったので、実践中。

なお、口内炎の治療をしてくれる病院というのは結構あり、内科・歯科・耳鼻咽喉科・口腔外科など幅広い分野で受け入れをしているそうだ。2週間以上経っても改善されない場合は病院で診てもらうべきだろう。

口内炎ウィキペディア

最近のコメント