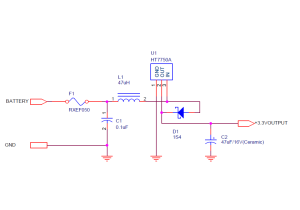

部品はどれも安いものだけで出来る。ショートしても大丈夫の様にリセッタブルヒューズを使用。

回路図に載っていない部品

LED 、抵抗(220Ω)、丈夫な端子棒など

その他、

基板、配線材など 乾電池2本(アルカリかニッケル水素電池)

これをHT7750Aにすると、5V出力になる。

C2の47uF積層セラミック・コンデンサは、リード品は少々高いので

、チップ部品にすると安くなる。この部分は高周波特性がよく、低ESRである積層セラミック品を使ったほうがリプルが小さいが、電解コンデンサ100uFと0.1uFを並列にして使っても動作はする様だ。電解コンデンサを使用する場合は、耐圧が10V以上を選択するようにする。

入力側のコンデンサーは、通常100uFをつけたりするのだが、これは乾電池を使う想定なので、省略した。別に搭載しても構わない。コイルはちょっとオーバースペックであるが、ショートが長く続かない限り大丈夫だ。余り大きなコイルを使うとケースが閉まらなくなるのでご注意。

単3電池3本が入る電池ボックスの一本分のスペースを利用して回路を作る。

部品レイアウト。試作なので、回路図にないコンデンサが一つ余分に載っている。また、LEDが搭載されている。LEDは220Ωの抵抗を使用している。これがベストのレイアウトではないので、各自工夫で。

裏面。バネ側が電池のプラスになって、プラス部分が3.3V電源出力になる。電池ボックスの金具に触れるようにスズメッキ線を接点にして製作してみた。暫く使って安定している様なら、ハンダ付けしておくと接触不良などのトラブルも避けられる。

グラウンド配線は、電極の隙間から電線を通して、スイッチを押さえているカバーをニッパーで外して配線し、元通りに戻す。

動作テスト。3.3Vが出ていればOK。更に出力同士を数秒ショートさせて元に戻るかの確認をしておくと良い。

実際はLEDをスイッチ側にするので、基板を裏返して使用。

リード線は、ブレッドボードに簡単に使えるように工夫しておくと良い。私はラッピングポストがあったので、ハンダ付けした後、熱収縮チューブで処理。

LEDの部分に穴を開けておけば、電源スイッチの切り忘れを防止できる。

これでいつでもすぐに安定した3.3Vを使うことが出来る。200mA位流せられるので、大抵はこれで事足りる。PIC32MXマイコンなど、3.3Vデバイスがもっと便利に使える。

今回使用したHOLTEK

HT7733A(pdf)は、ブロック図の通り、出力部分から電源が入ってきても、入力に大電流がリークすることがない構造となっている。電源を切った状態で今回作った装置を接続したままPICkit3を電源供給モードで動かしても問題ない。

過去の記事

きになりました。HT7705A>HT7750A