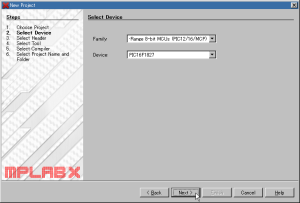

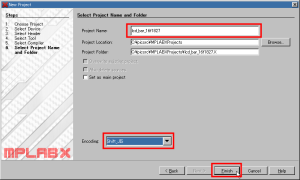

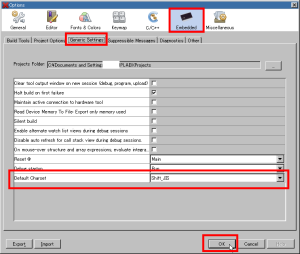

【動画紹介】MPLAB X プロジェクト コンフィグレーション ― 2012/12/23 23:37:16

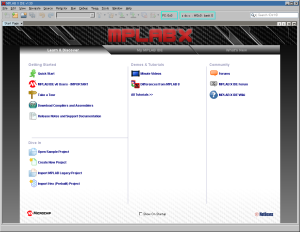

約7分弱の動画を観るだけでプロジェクトのコンフィグレーションが理解できるように説明されている。MPLABXをダウンロードして使えるようにして、このビデオを見ながら学ぶと良いだろう。

→MPLABXのダウンロードはこちら

私も以前にMPLABXを簡単に使う方法を紹介している。

MPLAB IDE(Xの付かない従来の)を使い続けるのもまだ良いと思うが、ツールの切り替えはいずれやって来るので、そろそろMPLABXを使い始めても良いかもしれない。私も少しずつではあるが、従来MPLAB IDEからMPLABX IDEに移行し始めている。

このメリットは、OSが色々使えることと、オートコンプリート機能があることだろう。今後のMPLABXに期待だ。

MPLABXのUSBドライバ切り替えについても日本語字幕があったので紹介しておこう。

さらに、MPLAB IDEからMPLABX IDEにプロジェクトをインポートする動画も日本語が紹介されたので追加しておいた。

MPLABX IDE v1.50とMPLAB IDE v8.88をインストール ― 2012/11/10 23:36:30

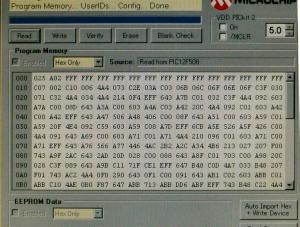

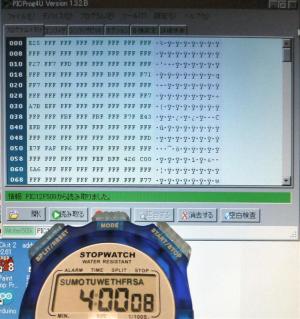

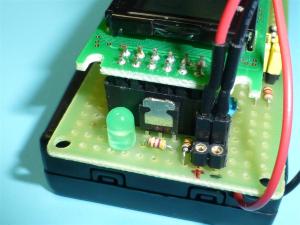

紫外線パワーLEDでUVEPROMは消去できるか? ― 2012/10/06 12:48:06

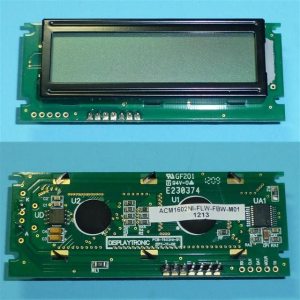

ユニバーサルI2CキャラクタLCDの製作 回路設計 ― 2012/09/29 23:55:44

有名I2CのキャラクターLCDの互換品を個別部品で作る ― 2012/09/28 16:35:48

MPLABX v1.41リリース ― 2012/09/14 23:53:27

キャラクターLCDを4ビットモードで使う時の注意点 ― 2012/08/29 22:00:03

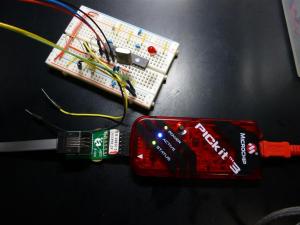

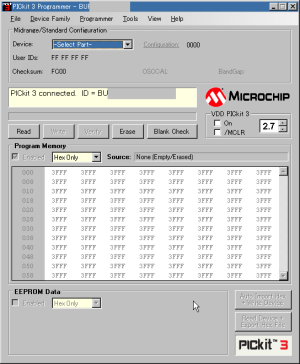

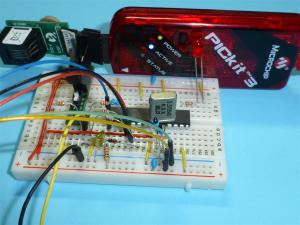

PICkit3をPICkit3スプリクティングツール内にあるアプリケーションを利用して書き込む時の注意 ― 2012/08/23 23:51:56

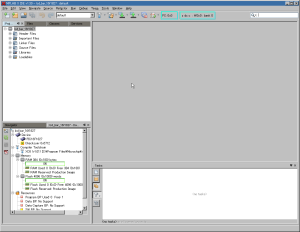

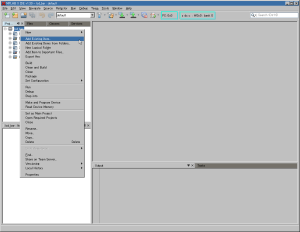

5分で分かる!MPLABX IDE ― 2012/08/15 19:44:28

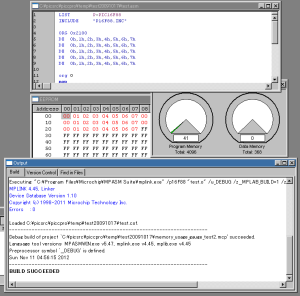

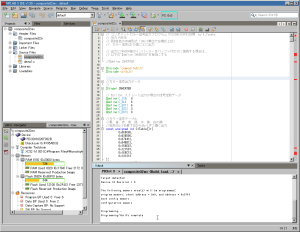

既存ソースコードから書き込みの手順を動画にしてみた。動画を観る時、解像度設定を720pでご覧になったほうが、文字がくっきり見えて分かりやすい。前回のブログも説明を紹介したが、動画の方が理解しやすいと思う。約7分の時間だけ観てもらえれば良い。

MPLABX1.3を使ってみる (ソースコードの流用例) ― 2012/08/12 23:45:42

最近のコメント