震災から2年 ― 2013/03/11 14:46:18

震災による死者は1万5881人、行方不明者は2668人(8日現在、警察庁まとめ)。岩手、宮城、福島3県の被災地では、家族や友人、職場の同僚らを失った人々が、戻らぬ命を悼み、復興を誓い合った。午後には、天皇、皇后両陛下をお迎えして、東京・隼町の国立劇場で政府主催の追悼式が行われる。

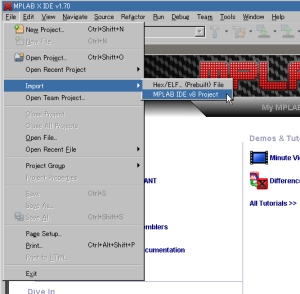

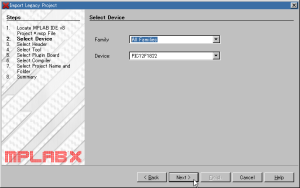

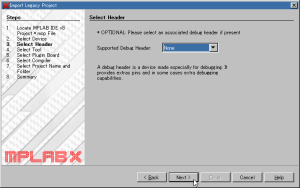

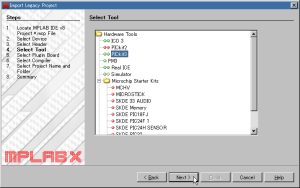

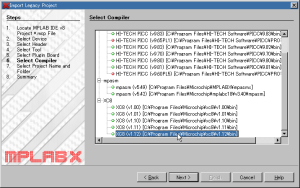

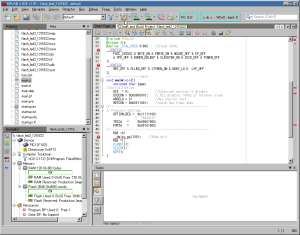

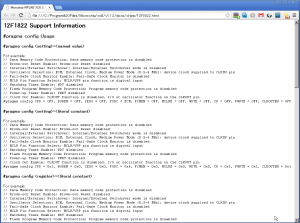

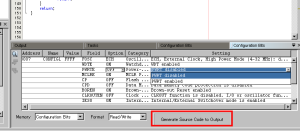

MPLAB IDEのプロジェクトをMPLABXに移行する方法 ― 2013/03/12 14:37:42

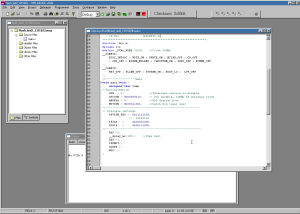

__CONFIG(この部分を、

FOSC_INTOSC & WDTE_ON & PWRTE_ON & MCLRE_OFF & CP_OFF

& CPD_OFF & BOREN_NSLEEP & CLKOUTEN_ON & IESO_OFF & FCMEN_OFF

);

__CONFIG(

WRT_OFF & PLLEN_OFF & STVREN_ON & BORV_LO & LVP_OFF

);

#pragma config FOSC = INTOSCこの様に置き換えて、再度ビルド。

#pragma config WDTE = ON

#pragma config PWRTE = ON

#pragma config MCLRE = OFF

#pragma config CP = OFF

#pragma config CPD = OFF

#pragma config BOREN = NSLEEP

#pragma config CLKOUTEN= ON

#pragma config IESO = OFF

#pragma config FCMEN = OFF

#pragma config WRT = OFF

#pragma config PLLEN = OFF

#pragma config STVREN = ON

#pragma config BORV = LO

#pragma config LVP = OFF

ブラッククローバー復活 ― 2013/03/13 23:26:17

外に出て学習中 ― 2013/03/14 23:59:33

東急東横線・メトロ副都心線相互直通、16日スタート ― 2013/03/15 23:56:23

東急東横線と東京メトロ副都心線の相互直通運転が16日、始まる。副都心線は西武池袋線、東武東上線とそれぞれ相互乗り入れ済み。埼玉県西南部から都内の池袋、渋谷経由で横浜方面まで乗り換えなしで結ぶ、首都圏の新たな鉄道ネットワークが完成する。 一部引用 2013/3/15 20:25 日本経済新聞いよいよ相互乗り入れが開始する。今回の相互直通運転開始で、東横線とつながる横浜高速鉄道みなとみらい線、副都心線とつながる東武東上線、西武有楽町・池袋線の計5路線が接続。埼玉方面と横浜が、乗り換えなしでの移動が可能だ。

東急東横線と東京メトロ副都心線の相互乗り入れが16日にスタートする陰で、東横線の菊名(横浜市港北区)と北千住(東京都足立区)を結ぶ日比谷線直通電車、通称「ヒビチョク」が役目を終える。半世紀近く、東京都心に乗客を運び続けた「直通運転の老舗」だ。~ 東急電鉄によると、廃止の主な理由は、日比谷線車両の長さが短いこと。今後ホームドアを導入する際、ほかの車両との違いがネックになるという。 一部引用 2013年3月14日 カナロコ

一方、馴染みのあった日比谷線が東横線の乗り入れを終了。日比谷線の方向幕に「菊名」がなくなることで、ひとつの時代が終わりを告げた。

秋月電子で扱っている気になる測定器 ― 2013/03/16 23:19:21

自家製ハンバーグ ― 2013/03/17 22:14:46

飲む口内炎治療薬「トラフル錠」と、貼って治す「トラフルダイレクト」 ― 2013/03/18 23:26:02

関東バス2013年3月21日 ストライキ→回避 ― 2013/03/19 23:59:20

2013/03/21 02:50ストライキは回避された模様。通常通りの通勤通学でOKだ。 3/21 7:00

ストライキ回避のお知らせ

いつも関東バスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

3月21日(木)に予定しておりましたストライキは回避となりました。

始発より平常通り運行いたします。

■ストライキ実施予定日■関東バスストライキに関するお知らせ

平成25年3月21日(木)始発から終車まで

■ストライキ実施により運休となる路線■

・弊社運行の一般路線バス全線

・深夜急行バス「銀座→新宿→三鷹駅」

・夜行高速バスの弊社運行便

・空港連絡バス(吉祥寺駅~羽田空港、成田空港)の弊社運行便

※武蔵野市「ムーバス」、西東京市「はなバス」、杉並区「すぎ丸」は、平常運行いたします。

今年も恒例の関東バスストライキの春がやってきた。このブログでは、毎年見守っているので、情報が更新され次第随時更新予定。中央線沿線は関東バスが重要な交通機関なので、ストライキが実施されると影響力が強い。ただ、過去13年を振り返って実施されたのは1回なので、今年も回避される可能性が高いと予測する。3/21朝の情報を確認してから通勤通学へ。ちなみに、過去にストがあった頃、タクシーも中々捕まらず、結局歩いて駅まで行った事を思い出した。

[PR] 定期券+αの多機能派nicole 二コル パスケース定期入れicカード

[PR] 使い込むほどに味の出る丈夫なヌメ革を使い丁寧に作りました 高品質な革製品

[PR] 【送料無料】みやすい東京23区バスガイド

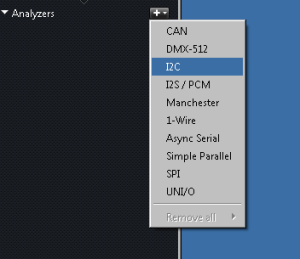

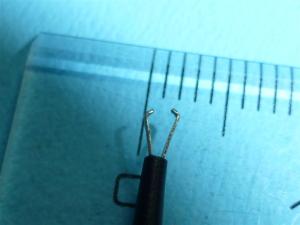

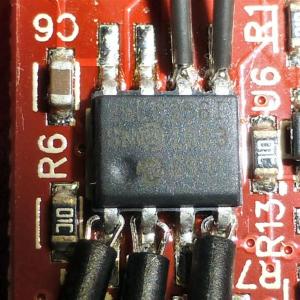

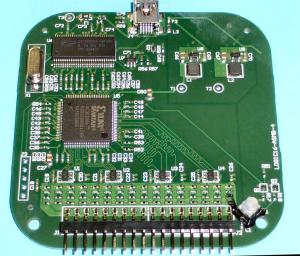

超小型16チャネルUSBロジックアナライザ logic16を買ってみた ― 2013/03/20 17:37:29

◆特 長

・超小型USBロジックアナライザ。ポケットサイズ(約8センチ正方形・1センチ厚・74g)で

16チャネル対応。手のひらにおさまる高性能ロジアナです。

・最大100MHzサンプリング/各種プロトコル解析/ワイドな信号電圧レンジ

・マルチプラットフォーム(OS):Windows,Mac,Linux

対応ソフトはメーカーサイト(www.saleae.com)から無料ダウンロード

・USBバス給電で外部電源不要(動作時消費電流:約115mA)

◆主な仕様

・入力電圧範囲:-0.9V~6V

・入力信号電圧:1.8V/2.5V/3.3V/5V系

・入力インピーダンス:180KΩ、7pF typ

・サンプリングレート(最大):100MHz(@2ch)~12.5MHz(@16ch)

・サンプル数:1M(100万)~10B(100億)

・解析プロトコル※:I2C,Async Serial,SPI,1-Wire,CAN,I2S,

PCM,UNI/O,Manchester,DMX-512

※ソフトウェアVer:1.1.15(2013年02月現在)にて

・対応OS:Windows(XP-32bit),Vista-32/64bit,7-32/64bit),

Mac(OS X10.4/10.5),Linux(32/64bit Ubuntu等)

・セット容:Logic16本体、テストリード(9線)×2、ICクリップ×18、USBケーブル、

キャリングケース(ケースロジック社製)

→ 秋月電子 超小型16チャネルUSBロジックアナライザ logic16

最近のコメント