KORG monotronを色々改造してみる ― 2010/05/01 23:14:26

まず改造することとして、

1.サーというホワイトノイズがちょっと大きいので何とかしたい

2.ボディエフェクトが若干あるので何とかしたい

3.LEDを青にしたい

まあ、1,2は強いて言うならばという所で、この価格帯で致し方ないとは思う反面、簡単に対策できればいいなと思った。

3.はボリウムの下にあるLEDを交換すればいいのかなという安易な考えのもとの発想だ。

当然、改造するとメーカの保証は受けられない。

∧_∧

( ゚ω゚ )分解は任せろ

バリバリC□ l丶l丶

/ ( )やめて!

(ノ ̄と、 i

しーJ

1.サーというホワイトノイズがちょっと大きいので何とかしたい

まずは、ノイズが気になったので、オペアンプの換装を行うことにしよう。

アンプは出力段に、テキサスインスツルメンツのTPA6111A2ヘッドフォンアンプが入っており、1chはヘッドフォン、そしてもう1chはスピーカー駆動に使用されている。このヘッドフォンアンプのスペックを見る限るでは、コレがノイズ発生源とは思えない。ダイオードやトランジスタなど色々雑音源はあると思うが、オペアンプを交換して簡単に改造できればいいかなと思った次第だ。

これは、マルツ電波で購入したフルスイング単電源オペアンプ、LMC6494という一つ1,302円もするオペアンプだ。既にお金の使い方を間違えているかもしれない。

LM324の安価なオペアンプは電源電圧いっぱいを使えないのだが、こいつは電源電圧いっぱいまで波形を振らせられる凄いやつなのだ。

ただ、モノトロンの設計で、どれだけの仕上がりゲインで設計しているのかが不明なので、換装するだけでは、大して効果が無いかもしれないし、かえって音質を悪化させるかもしれない。

それでも、エアーバリアブルブログでは無謀と思っていてもやってしまうわけだwwww

コレ2つで2,604円。呑むのを一回控えようwww

それにしてもレールには向きをそろえて入れてくれよなw

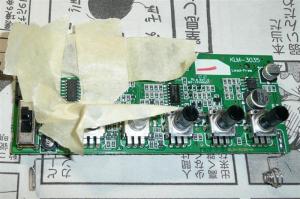

さて、まずはオペアンプを外す作業である。オペアンプの周りにマスキングテープを何枚も貼り、ハンダが回りの部品に浸透しないようにする。ボリウムなどのツマミもハンダコテで溶かさないように、ガードしている。

外す方法は、熱風で外す方法と、専用コテで外す方法があるのだが、自宅で外すので、ハンダを回りにいっぱい盛って外す事にする。

その時、使うハンダは粘りがあり、融点が低い、昔ながらの鉛ハンダを使う。ROHS指令とかもう関係なくなってしまうが、部品を外す目的なので仕方がない。

ちなみに、これを鉛フリーハンダで行うと、融点が高いので、デバイスを壊すリスクが高くなる。

デバイスにハンダ吸い取り線を巻きつけ、ハンダで仮止め。

その後、鉛ハンダを多く流し込んで、デバイスのピンに均等にハンダが行き渡る様にする。数十秒もすると、デバイスが「ぬるっ」と動く所があるので、その時にピンセットなどでずらし、

下に振り落とす感じで外す。

外したデバイスは再利用できるので、足を掃除して大事にとっておく。

外した直後のパッドを、新しいハンダを盛って、ハンダ吸い取り線で掃除だ。ボリウムとかプラスチックを溶かさないように神経を使う所でもある。

フラックス洗浄剤で、パッドを掃除して準備完了だ。

まず、パッドの隅の一つだけにちょっとだけハンダを載せて、新しいデバイスの方向に注意しながら、取り付ける。

取り付ける時のハンダは、鉛フリーを使用。

丁寧に一つ一つハンダ付けして完成。ルーペでよく確認だ。これをもう一つのLM324も同じように行う。

さて、まず電源を入れて確認したが、

「心持ち、少しだけサーという雑音が小さくなったかな」という感じだ。

モノトロンというシンセサイザーと別物になってしまうのでは、という懸念もあったのだが、至って同じ。比較する物がないのでなんとも分らないのだが、プチ成功という所か。

回路を色々みてみたが、オペアンプの一つでボルテージフォロアを作っており、設計値は1.3Vを仮想グラウンドとして使用。電源電圧は5Vを使用している。

分圧は10KΩと27KΩで行われており、27KΩ側に18KΩを並列接続して、5Vの半分にあたる大体2.5Vにしてみた。 しかし、音がならない。これは、回路全体を1.3Vで設計しているからなのだろう。雑音を減らすには、オペアンプを電源電圧いっぱいまで利用できるように、回路全体の抵抗値などを見直す必要がありそうだ。

ということで、次、

2.ボディエフェクトが若干あるので何とかしたい

ノブを操作したり、手においてPCと接続すると、手から誘導されるノイズがちょっとあるかなと思ったので、よくメーカの装置で行っている内部シールド処理を行う事にした。

利用したのは、アルミテープ。DIYの店などに置いてある。ちょうど切れ端があったので利用。

現物合わせで貼っていく。電池のマイナス側に接触するように工夫。

写真にはおさめていないが、念のためアルミテープの上に絶縁テープを貼った。

この部分で電池のマイナス側とショートするようにしている。

アルミテープが余ったので、表も処理。

表面への接触は、ボールペンなどに入っているバネを適当な長さに切って、電池のマイナス電極にハンダ付け。

結果、

「場合により効果あり」だった。

ヘッドフォンで使っている時は、手をかざしても、誘導ノイズが無いが、パソコンに接続する時はかえって雑音が悪化。

但し、シールドしたアルミから電極を出して手に触れるようにすると、誘導ノイズがピタリと収まった。これは使用する環境で考える必要があるだろう。

3.LEDを青にしたい

さて、改造がめちゃめちゃ面倒ではあるが、見た目が凄く良くなりそうだったので、トライしてみた。外す時はマイナスドライバーを差し込みながら、裏からハンダコテで2箇所の太いハンダ付けしている部分を溶かして、外す。結構神経と根気が必要だ。

外れたら、3箇所のボリウム配線も、ハンダを温めながら外す。

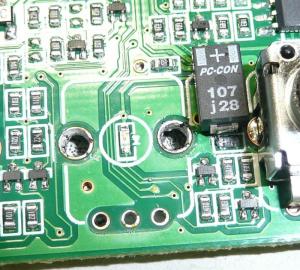

外した部分の穴はキレイにハンダ吸い取り線で掃除。ちなみに、PC-CON107とある黒いのは、

高分子アルミ固体電解コンデンサで、超低ESRを誇る。これも実は気休め程度にしかならなかったのだが、実際のオーディオで使うと効果が高いのは、実験で分っている。

昔の会社で、色々捨てる時におすそ分けしてもらった分である。(もし、個人でヘッドフォンアンプとかで使いたいとかいう人がいれば、数個なら手元にあります。コメント欄にメールで連絡下さい。)

おっと、LEDの話であった。実は取り替えたのだが、なんと青LEDでは、LFO RATEが反応しないのだ。回路を追っかけていくと、どうもLEDの電圧降下を利用した回路であり、単純に青LEDに置き換えが出来ない。残念。

この部分は、色々まだ実験してみたいと思う。

比較用に、もう一台購入するしかないな wwww

以上、改造が微妙な結果になってしまったが、ほんの少しの効果はあった。

しかし、この回路、よく出来ている。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。