この記事の一番下のリンクでは、このブログで掲載できなかった写真や、パネル図面がダウンロードできます。是非ご活用下さい。

---------------------------------------------------------------------

さて、前回では基板に部品を実装していったが、ケースに組み込む事にした。折角なのでタカチのCD-90を使った。現物合わせで物を置いていく。こういう時間は楽しい。

レイアウトが大体決まった。当てずっぽうにマジックで位置合わせw

穴を開けて分かったのだが、ライン出力の出っ張りが足りなくて、30分ほどかけて基板を2ミリ程削った。結構大変。ケースに入れるのであれば、生基板の時に加工した方が良いだろう。

LANの角穴は3mmの穴をあけて、ニッパーでカット。それからヤスリがけ。位置が決まったので、基板を貼り付けボスで位置確定。

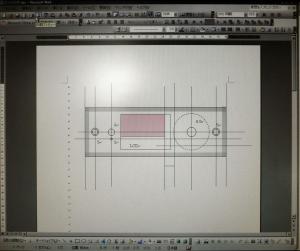

次はフロントパネル。さすがに現物合わせは難しいので、マイクロソフト・ワードで補助線を書きながら作図。前回の洗濯機でもこのワザは披露している。

30分ほどで書き上げ、大体イメージ通りを確認。

台紙の上から穴を開ける。角穴は最初にカッターでくり抜く。角穴は1時間位かかった。

部品も手も削り粉だらけなので、一旦水洗い。あとは微調整しながら削って仕上げ。角穴さえなければさくっと終わる所。タカチ工業さん、CDケースのこの部分のスケルトン作らないかな。

そしたら、今まで私が作った試作やら装置の穴あけが随分楽になるのだが。

というわけで、スイッチなどの部品を仮固定しておく。

お次は、筐体配線。基板にまだヘッダーを立てていなかった。本来は垂直立体組み立てをするものなのだが、私はケースに入れるため、ヘッダーを出して、ソケットで受けるスタイルを採った。

1ピン位置が良く分からないのでテスターで念入りに調べてマーキング。ショートさせたら一瞬で壊れるからねぇ。

ハーネスをチマチマ作りながら、電線の引き回しをあれこれ検討。ハーネス作りは2時間以上かかった。理想的には日圧やモレックスあたりで作りたいが、個人で配線するなら安価なこのヘッダとソケットで十分だろう。

実は、便利グッズではなく、必要であったのだ。後半に説明するとしよう。

設定はJ1を1-2ショートさせ、製作したインターネットラジオ自体の電源も入れて使用。

ブートローダーを書き込んで、ダウンロードする所でファイルをダウンロード。webの説明ではzipとの事だが、ひとつひとつのファイルをダウンロードして自分で取っておく必要がある。

それと、ardouinoのライブラリで

C:\Program Files\arduino-1.0\libraries\Ethernet\utility (標準インストール時)

の4つのファイルは全て書き換える必要があるので、事前にバックアップする事だ。

これを書き換えないと動作はしない。

さて、ここまで来たら、まず電源投入試験といこうか。電源ショートがないかチェック。電源オン!

・・・・ LCDが表示されない。。。 (´・ω・`) なぜ?

オシロだすか (´・ω・`) 信号きているなぁ

LCDの部分のネットで見ると、4ピンじゃなくて5ピンだ! ぎゃー

お、おれ オワタ /(^o^)\ ?

ストロベリーリナックスのI2CLCDのピン配を確認しておけばよかったああああ

公開されているのが回路図というより、ハーネスの箱っぽい書き方で4箇所接続すれば良いのかと思ってしまった。ダメ元で配線を変更。1ピンが3.3V入るようにする。

うおおおお、壊れてなかった。良かった (・∀・)

ピン配列は

LCDが動けば、固定してしまえ。両面テープとみんな大好きホットメルトで固定。簡単簡単。

あと、罠と言えば、ロータリエンコーダースイッチ。秋月の取説では、上から見たピンなのか下から見たピンなのか良く分からない。答えはこちらのサイトの上のタイプだった。

当然間違えたので、修正っと (´・ω・`)

電線をフォーミングして、全部配線して完成。

上から。

裏側。

スイッチ部分あたり。

LANを繋いで電源オン!おおー鳴ったぜ!ただ、ヘッドフォンはヤバイw 音が最大音量で鳴るみたいだ。チャンネルを切り替えてセット。

(・3・)アルェー ? コネクトしないお。

待てど一向にコネクトしない。さっきまで使えたのに。ツイッターでじゅんさんからフォローしてもらって、セットボタンを押しながら電源を入れ直し(またはリセットを押し)、表示が切り替わるまで押し続けると、プリセットが流れるとのこと。

キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!

原因は、意外な部分にあった。

チャンネル登録の所で秀タームを使ってしまったと言うことと、チャンネル登録は必須項目だったのだ。そこで、先程のarduinoスケッチライターが必要となるわけだ。手順通り書き込んだら、あらら、何事も無かったの様に動き始めた。バンザーイ。

動作させて3時間位経過。全く問題なく音楽を流し続けている。また万一バッファフルになって止まった場合は、自動的にリセットがかかる仕組みだ。(オリジナルは音量が初期化される)

私の回線は、

下り受信速度: 32Mbps(32.6Mbps,4.07MByte/s)

上り送信速度: 6.3Mbps(6.31Mbps,789kByte/s)

と、そんなに早いというわけではないが、この環境下でも全然問題なかった。

音質については、チップの最終DACを聞いているのでS/Nが比較的いい。昔ならセラミックコンデンサをオーディオカップリングに使うなど、歪率が悪化するからご法度だったのだが、今では普通に使われている。AACやmp3自体に高級コンデンサーを使うとか、経済的にバランスが悪いから安価なセラコンで十分というのが世の中のセオリーになっている。

ソースは公開しているので、自分でカスタマイズする事もできる。私はヘッドフォンを使いたいから、その辺の変更と、ボリウム表示が欲しかったので付け加えた。

注意:Arduinoバージョンは1.0で動作確認しています。

75行目のMACアドレスは各自設定して下さい。

これはストロベリリナックス用LCDを使用しています。

製作するにあたり、これは基板を供給しているものであり、エレキットやら秋月キットなどのお膳立てしているものとは違う。これはまるでダンジョンに入るロールプレイングゲームと同じ要素をもっている。しかし、一台作り終わったら、恐らく色々なスキルは上がるのでは無いだろうか。

掛け流しインターネットラジオで、優雅なライフを。

チャレンジャー宜しく! (・∀・)

このシステムを公開して、頒布しているじゅんさんに多謝。

今回のポイント

□ケースに入れる時ステレオジャックの部分の出っ張りが浅いので2ミリ程事前に基板を削る。

□I2CのLCDのピン配置に注意 全部で5箇所使用。

□必要なファイルはzipとあるが、実際は分散されているので自分でかき集める必要がある。

□arduinoの標準ライブラリの一部を提供ソース上書きする必要あり。

□arduinoスケッチライターの準備はチャンネル登録する上で必須。

□動かなくなったらセットボタンを押し続けながら、電源を入れ直し更に押し続ける。

□スケッチ(プログラム)は完璧でない。自分でいじったりしてカスタマイズ。

□ケースにいれるなら、透明なケースに入れると、いくらか加工が楽。

最近のコメント