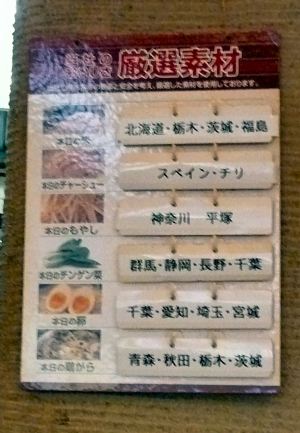

人形町「らーめん処 萬佑(まんゆう)」で「こがし醤油らーめん」 ― 2011/02/11 23:59:48

干しホタテ貝とえびを贅沢に使った炊き込みご飯を作ってみた ― 2011/02/12 23:59:25

(´・ω・`)うん、「また」なんだ。すまない。また食べ物なんだ。

楽天で頼んでおいた干しホタテ貝柱が到着したので、その中に入っていたレシピの炊き込みご飯に挑戦。 水で戻して作る。結構簡単。レシピではしいたけを使用したているが、私は冷蔵庫にある甘えびを使った。参考はこちら

戻した水や、むいた後のえびも全部利用して炊飯器へ。そして一時間待つ。食欲をそそるいいにおいが立ち込める。

フタをあけると、何という事でしょう!! 素人が作ったと思えない出来栄え。

そして、菜箸でえびの殻を外に出す。

軽く混ぜて出来上がり。食べてみると、むちゃくちゃ美味しいやん!!これ!!! ホタテもえびもうまさを引き立てている。三つ葉とかあれば最高だな。これはまた作るぜ!

とりあえずお弁当用にキープしておいた。冷蔵庫のあまり物の白菜とコンニャクのピリ辛焼も入れてみた。月曜日昼に戴くとしよう。

[PR]メール便発送 の為代金引換え、日付指定不可【メール便発送で送料無料!】約60%OFF!お試し価格ホタテ貝柱80g

[PR] 北海道産の訳ありホタテの貝柱♪なんと、100gも入って1000円ポッキリ!!【メール便送料無料】北...

[PR] 赤字覚悟の7割引き※数量限定販売となります。【訳あり(子無し/小サイズ)】越前甘エビ500g(2-...

[PR] 楽天グルメ大賞受賞!日本海の取れたてを船上で急速凍結!子持ち越前甘エビ[送料無料](2-4人前)...

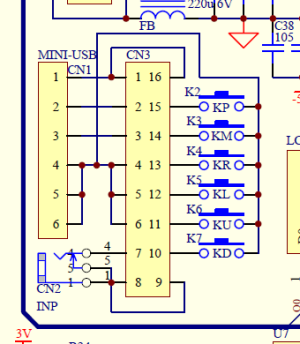

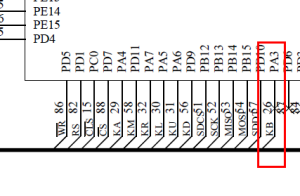

旧DSO nano (Pocket size版) にスイッチ1個追加してV2と同じにする方法 → 素敵スイッチ ― 2011/02/13 23:59:14

PIC12F1822でLEDチカチカ ― 2011/02/14 08:40:15

雪の荻窪駅 ― 2011/02/15 01:50:22

小諸そば 新商品「上天丼」490円 ― 2011/02/16 00:00:52

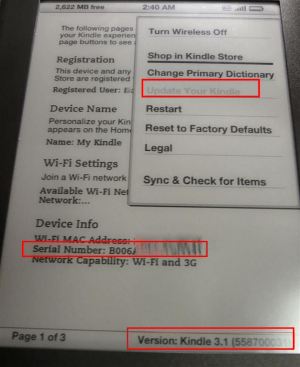

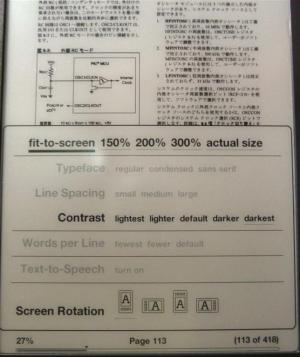

amazon Kindle (Kindle3) Version3.1アーリープレビュー版提供開始 ― 2011/02/16 02:49:29

荻窪「やき屋」閉店 ― 2011/02/17 07:34:36

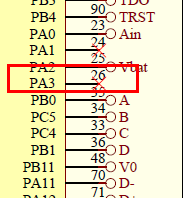

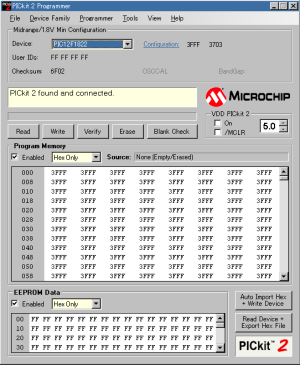

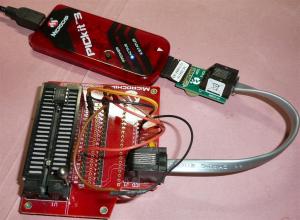

PICkit2でPIC12F1822 (16F18xx enhanced PIC)を書き込む方法 ― 2011/02/18 23:59:32

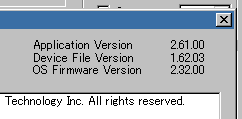

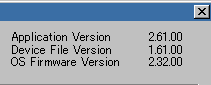

PICkit3専用書き込みアプリケーションVer1.0公開中 ― 2011/02/19 23:55:25

最近のコメント