前回、「安価?にできる高性能乾電池チェッカーの製作」が意外にもアクセスされて好評だったので、もう少し詳しい製作例を紹介することにしよう。

ちなみに、内部の解析はご懇親頂いているラジオペンチさんの「100円ショップのバッテリーチェッカー(電池チェッカー)を調べる」がとても詳しく解析されている。2010年にはすでにあったようだ。

1.ケースの加工。角付近の隙間にマイナスドライバーを差し込み、4箇所をこじると簡単に分解できる。

2.メータの分解。メータの配線を半田コテやニッパーなどで全て外し、表から透明窓を親指で押し込むだけで取れる。使用する部分は透明カバーだけだ。抵抗は、2、75Ωが1本ずつ、10Ωが2本入っているが、それも不要。

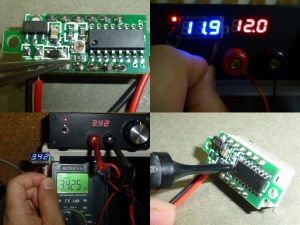

3.秋月の超小型電圧計

前回記事では緑や赤を使用したが、赤と緑は18mA消費するのに対し、青は10mAと軽負荷である。用途として、モーター系の電池をよくチェックするなら、赤や緑、ボタン電池や、一般的な電池の検査が多い場合は青がおすすめだ。

4.改造前調整

この電圧計は、改造が必要になるが、その前に値の誤差を最小にする調整を行う。適当な電圧計や安定化電源を使って調整。調整ボリウムはとても小さいドライバーが必要。手持ちがない場合、プラスチックの棒の先端をコンロなどで炙って柔らかくし、そのまま、ボリウムに押し当てて冷えるまで待つと、専用ドライバの完成だ。調整は、組立後でも行えるが、最初に合わせておいた方が楽。

5.電圧計の改造と固定

半固定ボリウムの下にある0Ω抵抗を外す。多分いちばん難しい部分。マスキングテープでボリウムを保護して作業するとやりやすい。

改造したら保護フィルムを剥がし、透明プラ部品の中央に電圧計を置いて、マスキングテープで仮固定。その後、ホットボンドで両サイドを固定。

6.筐体の加工

9V乾電池の場合、切り替えスイッチの穴をあける。ドリルで複数穴空けたあと、ニッパーとカッターで角穴に仕上げる。この作業は、9V電池のチェックをしない場合は要らない。

7.筐体裏の加工

筐体裏に、ほぼこの位置でΦ4~6mm程度の穴をあけておく。これは組立後の電圧調整穴となる。

8.昇圧電源の製作と挿入

電源はお馴染みホールテックのPFM電源。3.3Vでも5Vのどちらでも良いが、1.5V乾電池のみのチェックであればHT7750A、9V電池とボタン電池をチェックするのであれば、HT7733Aを使うのをおすすめする。

空中配線の例。うまくやれば、電線なしでもこのように回路を組める。

別の視点から見た写真。

電源なんてめんどくさくて作ってられないよヘ(゚∀゚ヘ)という方は、こんなモジュールを利用してもOK

7.組み立て配線

回路図上の通りに配線。上の写真9V乾電池チェックなし通常バージョン。

アームから出ているバネの処理は、曲げを工夫して、外に出て行かないようにする。

こちらは、9V乾電池を使った場合。ダイオードが2本多くなり、スライドスイッチが1つ追加になる。

8.仮組みとテスト

裏蓋を接着剤に付けないで仮組みし、電圧表示をテスト。HT7733Aと青LEDの電圧計を使った場合は、ボタン電池のテストもできる。

9.組み立て

最後に瞬間接着剤などで裏蓋を閉じる。蓋は接着剤の痕が残っているので、それを目安に瞬間接着剤で固定する。

この精度のバッテリーチェッカーは、世の中になく、大抵は3段階~5段階の表示なので、電圧数値を直読できるのはとても便利だ。

回路や配線は前回の記事を参考に

追記 8/31

製作例のご紹介。電流負荷をタクトスイッチで入切できるようにしている。これなら、ボタン電池でも、モータ負荷でよく使う電池でも具合を簡単に調べることができる。素晴らしい。

最近のコメント