前回はPICAXE(ピカクス)を紹介したが、既に反響が大きい模様でPICAXEの検索数が数日で大変多くなっている。それだけ注目のデバイスなのだろう。

早速デバイスを入手。秋月では4種のデバイスを取り扱っている。18ピンタイプの18M2と14ピンタイプの14M2、

28ピンタイプの28X2。こちらの刻印はPIC型番であるが、秋月電子の説明では内容はPICAXEとの事だ。

さて、手始めに8PINタイプでも使うとするか。PIC12F1840(pdf)がベースとなっているので内部は32MHzで動作し、AD変換やI2Cも使える。

開発環境はPICAXE Programming Editorをインストールする。もちろん無償。

書き込み部分のインターフェースはこのような単純な構成。抵抗がこの様に構成されている理由は、マニュアルなどの情報からRS232Cを直接接続して動作出来るようにしていると推測する。

接続については、専用ダウンロードケーブルを使わないとダメかと思われたが、色々と試していくうちに、一般的なUSBシリアル変換器などを利用することができるようだ。

その場合は、通信ロジックを反転させて接続すると動作する。

書き込みが開始されて、

14秒ほどで書き込みが終了。動いてしまえば「なあんだww」なのであるが、論理反転が必要と分かるまでに、実際は半日以上を費やしているw

これで動かなかったらダウンロードケーブルを買い求めようと思ったのだが、コメントにレガシーRS232Cの記事のヒントがあって、それには直接RS232Cをデバイスと接続し、PICの保護クランプダイオードを当てにした回路となっていたので、論理反転と気がついた次第だ。

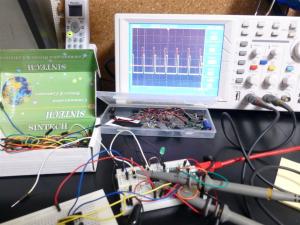

無事LEDチカチカができるようになった。

PICAXEのケーブルもFTDIのデバイスを使っているが、おそらくドライバに細工がしてあって、論理反転とかをしているのだろう。

またFTDIのMprog(現在はFT_Progが良い)というツールを使って、論理変更をすれば、ハードウェアによる反転回路も要らないと思うが、私の場合はFT232Rを使いまわすので、あえて書き換える事は行わなかった。→追記でそのやり方を記載

こんな回路で接続。実際には74HC14を使った。空きゲート処理は実験なので端折ったが、一過性の実験なので、そんなに神経質になることもないだろう。

電源については、8ピンから18ピンまでは5Vだが、28ピンと40ピンは3.3Vなので、USBから電源を供給する場合は注意が必要だ。

トランジスタ式も作ってみた。2SC1815などの汎用NPNトランジスタと数個の抵抗があれば良い。

部品点数が少し多くなるが、安く作れる。今ではあまり需要は無いかもしれないが、古典的なRS232Cによる製作例はこちら。

追記1(5/12)

FTDIのツールを使ってFT232Rの内容を書き換えれば、ハードウェアによる反転回路が無くても動作させることが出来る。ツールはFT_Progというユーティリティを使用する。昔で言うMProgと殆ど同じと思われる。ダウンロードはFT_Progのページを訪問し、上記のリンク部分をクリックすれば良い。動作させるにはマイクロソフト.netフレームワークが必要だが、同一ページにリンクがあるし、大抵のPCは既に入っているだろう。

このツールは、電流変更やID設定など、痒いところに手が届くツールだが、それゆえに設定リスクもあるので、くれぐれも自己責任で使用をお願いしたい。

まずFT232Rを接続して認識後、FT_Progを起動。Devices→Scan and Parseを選択。

するとデバイスが自動的に識別される。色々な細かい設定ができるが、今回の目的は通信線の論理を反転させるので、上記赤枠を参考に設定を変更する。最後に稲妻のアイコンをクリックすると、FT232Rの書き込みダイアログに移行する。

Programをしてユーティリティを終了する。USBに接続しているFT232Rは一度外して再度接続する。新たなCOMポートに変更されるので、デバイスマネージャなどでCOMの番号を確認しておく。

これを繰り返すと不要なCOMポートが増え続けるので、その場合は、過去記事「Windowsで増えすぎた未使用COMポートを削除する方法」が役に立つ。

これで、さらにスッキリした配線になる。なお、FT232Rを使いまわす時などは、設定を元に戻すとか、モジュールにシールでも貼っておいたほうがトラブルがない。

書き込み速度は、簡単な解析では4800bpsの16ms周期で書き込んでいる模様。

プログラムの大小に関わらず、プログラムを転送しているように見える。それで少ピンの08M2でも14秒程度の書き込み時間が掛かる。とは言っても、このデバイスの目的は教育用途なので、書き込み速度は妥協できる。

PICAXEへのダウンロード自作についてまとめ:

1.FT232RなどのUSBシリアルのデバイスを使う時は、通信線をゲートなどで反転させれば、

そのまま動作出来る。

2.FT232Rなどを再設定できるツール(FT_Prog)で送受信部分の論理を反転させると、

直接PICAXEに接続できる。

3.レガシーなRS232Cの信号だけを利用するだけでもできる。製作例。

という訳で、手持ちのFT232Rがあれば専門のダウンロードケーブルを使わなくても、書き込める事が分かっただけでも情報としては有効だろう。

FT232R自体は300円と安いので、それを使って専用のケーブルを作っても良い。

追記2(5/21)

秋月でも、ほぼ同様の情報を公開した模様(pdf)

また、専用ケーブルの製作記事も作ったので参考までにどうぞ。

→PICAXEマニュアルPDF(PICAXE)

→PICAXEプログラミングエディタダウンロードページ(PICAXE)

→専用のダウンロードケーブル(秋月)

→UM232Rを使用して書き込む方法(pdf)(秋月)

→秋月UM232R(秋月)

→FT232Rデバイス販売(秋月)

→FT_progのページへ(FTDI)

→Windowsで増えすぎた未使用COMポートを削除する方法(エアーバリアブル)

→専用ケーブルの製作記事(エアーバリアブル)

最近のコメント