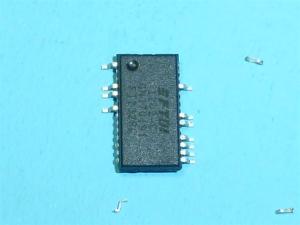

このデバイスのピン間が、たったの0.65mmなので、変換基板を使わないとハンダ付けが大変であるが、変換基板は安いものでもない。そこで使うピン以外は全部取り、28ピンが11ピンになれば、随分とハンダ付け配線が楽になるだろうと考えた。

ではピンの考察を。FT232RLを必要最小限のピンで構成した場合は上の図の様になる。専用ケーブルに特化させるため、RTS-CTSなどのハードウェア制御すら省いた。これは事前実験で無くても問題ないことを確認済である。

GND類は実際にはICの中で接続されているのでどれか1本を使うだけでも良さそうだが、つまらない所で動作しなくなるのは御免なので、今回の製作では全て接続。※

理由はコメントを見てね!

3V3OUT端子は、内部でUSB信号ラインのプルアップ用に使う電源だが、外付けに0,1uFのコンデンサが必ず必要とデータシートに記載されている。試しに無しの実験ではUSBは認識しなかった。

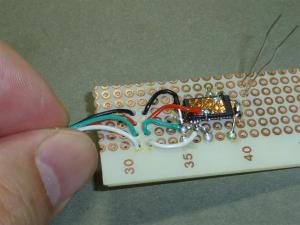

デバイスの加工開始。実体図をよく見て先の細いニードルで足を起こし、完全に上に曲げて、更に下に曲げる。これを1.5往復~2往復やるとポロッとピンが折れる。つまり、折るピンを間違えないようにしないと、たった1回上下にピンを曲げるだけで取れるので慎重に行った。

これで必要なピンだけが残った。ハンダ付けするよりは楽な作業だ。

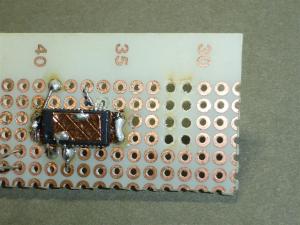

次はGNDピンを接続する作業。裏側にして銅箔テープを貼る。銅箔テープでなくても、細いメッキ線でも良いと思う。

GNDとAGNDの合計4箇所を内側に曲げる。曲げ間違えると、そのピンは既にもろくなっているので、間違いが許されない作業。慎重に行った。

お次はVCCとVCCIOを接続する。5V専用になるが、PICAXEのケーブルもそのように作られているので問題無いだろう。表側に銅箔を貼って上側に2箇所のピンを折り曲げる。

折り曲げた部分をハンダ付けして電源部分の加工が終わる。

次は基板。端切の基板を利用。15,16,17ピンの所がショートしないように、ランドをハンダコテの熱で剥離してしまう。

銅箔テープの余分な部分を切り取って、ショートしないように位置合わせしてハンダ付け。

1ピンと5ピンは、ランドにちょうど乗るので配線が楽だ。

1ピンはTXDoutなので抵抗は10KΩにした。5ピンはRXinなので1KΩにした。これらはどちらでも10KΩでも問題ないだろう。ただ、RXinの方は数10KΩのプルダウンをヘッダーに近い位置に付けておいた方が、ピンがオープンの時の対策になる。

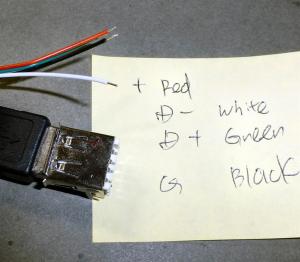

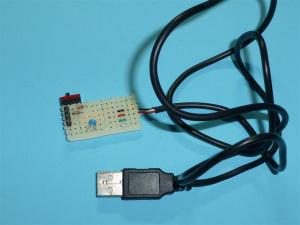

お次はUSBケーブル。探せば昔のマウスやケーブルが出てくると思うのでタダ同然な部材。

端子は上の写真の通り右からV -D +D Gndだ。

ケーブルは必ずむいて電線の色と配線を確認する。過去に赤がGNDだった例もある。メス側のUSBがあると、確認に便利だ。

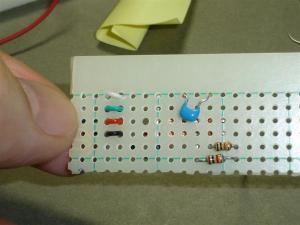

電線は抜けないようにバイスで少し広げて電線を通しておいた。部品は3点。プルダウンの抵抗を省略しているので、実際は抵抗が3本、コンデンサが1つとなる。

さて、この製作で一番むずかしい配線は15,16,17ピンのハンダ付け。ルーペで確認しながらの作業だ。16ピンを少し跳ねあげておくと、少しは楽かもしれない。

15 USB +D

16 USB -D

17 3V3OUT

その後電源線2本をハンダ付け。

これを接続してしまえばあとは楽勝。USBへのアクセスは出来るようになる。ICに接続した抵抗の向こうはなにも接続していないが、ここでテストしてみるか。

ここでおもむろにUSBをPCに差し込むと、FTDIの認識が始まるはず。ドライバは開発マシンなら入っているはず。有名なドライバなのですぐ見つかるだろう。

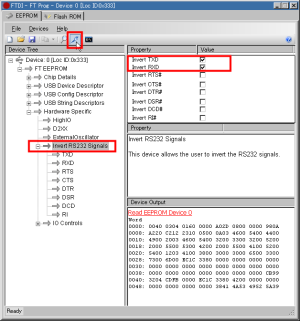

認識したら、PICAXE専用にするために論理反転をしておく。FT_Progユーティリティを使うが、

使い方は前回説明したので割愛する。

設定後、一度抜き差ししてCOM番号が変わったことをデバイスマネージャで確認。これでPICAXE専用のデバイスとなったわけだ。

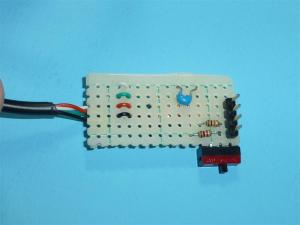

仕上げにヘッダーと切り替えスイッチを取り付け、配線して出来上がり。試行錯誤をしながら、大体3時間程度で完成した。

デバイス側。ハンダ付けがちょっと危なっかしいが、ひと通り動くのを確認出来れば後はエポキシ接着剤で封止し、大きい熱収縮チューブでラップする予定。

部品側。このヘッダーはブレッドボードアダプタとピン配置と使い勝手を合わせてある。

これが

ブレッドボードアダプタの回路。今回製作したのはこのアダプタも込で作ったイメージなので、抵抗値が違ったり、ヘッダの切り替えの代わりにスイッチを使ったりしている。

という訳で早速使ってテスト。今回は18M2を使った。ああ、なるほどこれは確かに便利だw

電源はUSBからも供給できる様にもできるのでアレンジしてみるのも良いだろう。

動作確認も終わったので、配線を保護するために熱収縮チューブをかけて専用ケーブルに変身。

FT232RL 300円(実際に購入)

手持ち部品(高く見積もっても200円以下)

抵抗 10KΩ 3本

コンデンサ 0.1uF 1本

スライドスイッチ

USBケーブル(1.1でよい、マウスとかのジャンクを活用)

基板の切れ端

・(ご存知かもしれませんが)一般的は繋がっている保障はありません。

多ピンの(面積の広い)CPUやFPGAでは内部の機能ブロック毎に電源、GNDピンが分離している場合が多いです。

つまり、全て繋がないと内部に変な電位差が生じて壊れる恐れがあります。

(CPUやFPGAの電源、GNDピンをはしょる人はいないと思いますけど。)

・内部で全て繋がっていたとしても、GNDレベルを安定させたい部分からピンを出していると考えられるので、全て繋ぐのが正解ですね。

GNDピンをはしょる人・とれたけど1本あれば良いだろう、とかで不幸なことになる人がいるかもしれないので、余計なお世話ながらコメントさせて頂きました。