100均ショップは何でも売っているな ― 2009/11/01 23:59:00

Fritzingでブレッドボードから基板設計?! ― 2009/11/02 23:55:34

設計方法は、この動画を見ていただくと雰囲気が分ると思うが、ブレッドボードの画面に、まるでブレッドボードに部品を挿すようにして回路を作り上げていくと同時に回路図も出来上がり、基板はラッツネットまでできているので、自分の好きな位置に部品を配置して自動配線すれば、基板の版下の完成となる。 ためしにこんなのを書いてみた。人に見せる時には分り易くて良いだろう。まだちょっとしか使っていなくて、ライブラリの作り方に苦戦している。 でも使いこなせたら面白いだろうな。

現在ダウンロードバージョンはLatest release: 0.3.8b | Sept. 18, 2009 である。ちょっとチャレンジしてみてはどうだろうか。

ライブラリーの製作に悩み中・・・・ 画像の登録と、ピンの中心位置あわせが、中々思うようにうまく行かない orz ある程度なにか分ったら紹介するつもりである。

[PR] ブレッドボード初心者セット

[PR] Arduinoをはじめよう

[PR] Arduinoをはじめようキット

[PR] Arduinoをはじめよう

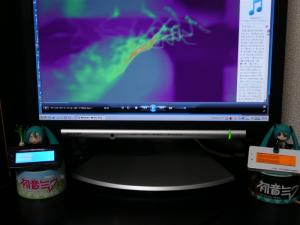

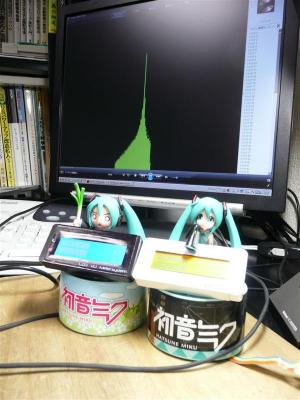

作りかけの初音ミクLCD VUメーターを完成させてみた ― 2009/11/03 23:59:59

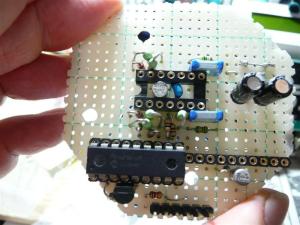

あとで、抵抗が一つ足りなくて動作が変だったとか、電解コンデンサを寝かせたと言う事は内緒だw 結局前回作った基板の裏を参考にしながら、配線をする。やっぱりちゃんとしたプリント基板作りたいよな。

この電線、潤工社のジュンフロン電線を使って配線しているが、被服はワイヤーストリッパーやニッパーで実は剥いていない。線を切って、そこにコテを当てると熱で1ミリ程被服が縮んでハンダ付けしやすくなる。自分の電子工作の場合、リードを端子に絡げないでチョコチョコとこの程度で配線を済ませている。

仕事で試作品を作るときや一品物の製作は、ちゃんとワイヤーストリッパーで剥いて、ピンセットでリードに絡げて製作するが、自分用の試作ならこっちの方がスピーディで、もっぱらこの方法で製作している。こんな配線でも数10年前に作った装置は問題が無い。 とりあえず、デバッグをするために、プログラムを書き込む。PICkit2とパイルダーオン!! (歳ばれるって) ちょっとミスがあったが、動作は問題なし。液晶のケースに張った化粧紙が劣化しているので作り替えたいが、とりあえず今回は動作させるのを目標にした。 黒がカッコいいと思ったのだが、最初に作った白の方が見栄えがいいな。 音源CDを使ってレベル調整。これで左右にレベルメーターを置いて、片方がデシベル表示、片方を電圧表示にすると便利(なにが?w)である。 まあ、自己満足ではあるが。

オペアンプのLMC660CNは3つくらい試したが、一つは片方に僅かながらオフセットがあった。といっても1目盛り位なので大して気にはならないが。オフセットくらいキャンセルする回路は付けたい所だが、この回路の簡単さも捨てがたいなぁ。 プリント基板にしたら需要はあるものなのだろうか。また暇ができたら改良版を作りたい所である。

同じものを作りたい方は、こちらの方に回路図とプログラムを公開しているので参考までにどうぞ。

[PR] オーディオ用測定器と測定技術

[PR] リスニングルームの音響学―シミュレーションと測定で徹底解析!

[PR] デシベルのはなし (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

[PR] オーディオ・チェックSACD/オムニバス(クラシック)[HybridCD]

神田に新しくできたラーメン屋 ― 2009/11/04 23:59:59

写真は400グラム。相当腹が膨れる。6日まで小中大それぞれ350円でこの量を食べられる。メニューは、つけ麺2種類のみ。 昼は長蛇の列になると予測して2時頃にしたが、それでも行列をなしている。 三田製麺所が看板。 腹いっぱい食べた。汁は今流行りの魚系のダシ。ちょっと甘いかな。麺は腰が強く、食感がよい。麺の量は中にしたほうがよいだろう。大盛りは最後の方で汁が冷えて美味しくない。会社の人3人と行ったが、もうおなかいっぱい。不味くはないが、毎日たべられるかどうかは?だな・・・・

D級アンプの回路を清書してみた ― 2009/11/05 23:59:55

D級アンプのパーツリストも作ってみた ― 2009/11/06 21:52:36

上記写真は去年の6月に作ったものなので、入手性を考えて回路図やパーツリストと若干異なっている部分がある。

製作写真や、加工図面はこちらに保存してある。

| Item | Quantity | Reference | Part | 品名 | メーカー | 入手先 |

| 1 | 1 | ASSY2 | BNT12SA-U_ETA | DC/DC電源12V2.5A | イーター電機 | 千石 |

| 2 | 1 | CASE1 | CD_180SB_TAKACHI(CASE_GND) | ケース | タカチ | 千石 |

| 3 | 5 | C1,C2,C4,C5,C7 | 0.1uF | 積層セラミックコンデンサ | ||

| 4 | 2 | C3,C6 | 47uF/16V | 電解コンデンサ | ||

| 5 | 1 | C8 | 1000pF | セラミックコンデンサー | ||

| 6 | 2 | D1,D2 | 1N4007 | 整流用ダイオード | オンセミ | |

| 7 | 1 | JP1 | HEADER 6 | 6ピンヘッダー | ||

| 8 | 1 | J1 | AC_INLET_C-00733_AKIZUKI | ACコンセント | 秋月 | 秋月 |

| 9 | 1 | J2 | RJ-2008BT/W_AKIZUKI | RCAジャック白 | 秋月 | |

| 10 | 1 | J3 | RJ-2008BT/R_AKIZUKI | RCAジャック赤 | 秋月 | |

| 11 | 2 | J4,J7 | BP226G-RED | スピーカー端子赤 | 若松 | |

| 12 | 2 | J5,J6 | BP226G-BLACK | スピーカー端子黒 | 若松 | |

| 13 | 1 | LED1 | LED_UMBER | Φ3LEDアンバー色 | ||

| 14 | 2 | Q1,Q2 | 2SC1815 | 汎用NPNトランジスタ | 東芝 | |

| 15 | 1 | RY1 | 942H-2C-12DS_HSIN-DA | 12V2回路リレー | HSIN-DA | 秋月 |

| 16 | 2 | R1,R2 | 1M | 1/6Wカーボン抵抗 | ||

| 17 | 1 | R3 | 4.7K | 1/6Wカーボン抵抗 | ||

| 18 | 4 | R4,R8,R9,R11 | 1K | 1/6Wカーボン抵抗 | ||

| 19 | 2 | R5,R10 | 10K | 1/6Wカーボン抵抗 | ||

| 20 | 2 | R6,R7 | 2.2K | 1/6Wカーボン抵抗 | ||

| 21 | 1 | SW1 | MS500K-B_MIYAMA | トグルスイッチ | ミヤマ | |

| 22 | 1 | ASSY1 | TA2020KIT_WAKAMATSU | TA2020キット | 若松 | 若松 |

| 23 | 2 | TVR1,TVR2 | 3296W-1-503LF_BOURNS | 25回転サーメットトリマー50KΩ | BOURNS | 千石 |

| 24 | 1 | U1 | TA7805S | シリーズレギュレータ5V1A | 東芝 | 千石 |

| 25 | 1 | U2 | PIC12F629 | PICマイコン(DIP8Pソケット必要) | マイクロチップ | 秋月 |

| 26 | 1 | VR1 | 2CP-601_50K_TOKYO KOHON | 2連ボリウム50KΩX2 Aタイプ | 東京光音 | 若松 |

| 27 | 1m | 配線材 | 1503A_BELDEN | シールド電線 | ベルデン | オヤイデ |

| 28 | 1m | 配線材 | AWG20電線 | ビニール電線(スピーカー用) | オヤイデ | |

| 29 | 1m | 配線材 | AWG26電線 | ビニール電線(一般用) | ||

| 30 | 適当 | プリント基板 | マイコン配線、LED固定用 | |||

| 31 | 適当 | 銅テープ | ||||

| 32 | 1 | ダイアル | MAV NAR30025-SCH | φ30高級ツマミ | 千石 | 千石 |

| 33 | 1 | ACコードブッシュ | BU3270-A | AC平型用ブッシュ | サトーパーツ | 西川 |

| 34 | 6 | 基板固定 | T-600(25x25xm3) | ステッカー式ボス | タカチ | 西川 |

| 35 | 2 | タッピングねじ | LED固定用 | 西川 | ||

| 36 | 6 | トラスねじ | 3mmX6 | 基板固定用 | 西川 | |

| 37 | 2 | 皿ねじ | 3mmX8 | TA2020固定用 | 西川 | |

| 38 | 2 | ナット | M3 | 皿ねじ固定用 | 西川 | |

| 39 | 1 | タマゴラグ | M3用 | ケースアース取り用 |

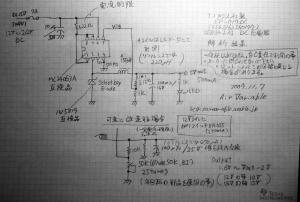

100円ショップのシガプラグUSB電源変換を使って実験用可変型安定化電源の製作 ― 2009/11/07 20:48:29

改造に使用する追加部品は、この製品の他に、12V以上のACアダプター、ポリスイッチ、ワニ口クリップ2つ、抵抗、ポテンショメータ(多回転ボリウム)、DCソケットを用意するだけだ。ポリスイッチは無くても、備え付けのヒューズを使ってもよい。部品で高価な物はACアダプターとなるが、電子工作野郎なら一つや二つはあるだろう。それを利用すれば格安の便利な実験用可変電源の完成だ。

警告

この製作は、研究や学術の目的のため、メーカの意図と異なる改造を行います。製品の分解・改造はメーカー保証が無くなるだけでなく、故障・ショート・発火・副次的な災害の危険、また工作時のケガの危険性があります。機器を改造する場合は十分な電気工作の知識を学習の上、自作の回路・装置として取り扱うことを前提に全て自己責任で行ってください。この改造による動作保障と安全保証はありません。当方は一切の責任を負えませんのでご了承ください。この商品をメーカーの想定外の使用方法にて改造使用している関係上、メーカーへのお問い合わせは大変迷惑になりまので絶対おやめ下さい。

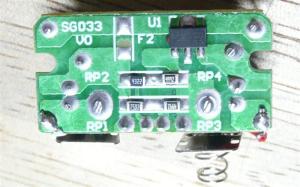

まあ、電子工作野郎なら、こんな事書かなくても分っているはずだよなwwwwww 今回は長文なので申し訳ないが、色々データを書いてあるので是非じっくり御覧されたし。 まずは、改造する前に中身を知らなくては改造できない。筐体から基板を取り出して、まずは表。 そして裏。USBのケースの片側しか止まっていないのと、使用していない端子もハンダ付けされていない。コネクタだけ後付け手ハンダの様だ。100円ショップに売るから半田の3箇所もケチるとか涙ぐましい努力だ。 で、この写真をペイントショップで縮小したり反転したり、パターンに色をぬったりしてから重ね合わせると解析が楽になる。 これを元に解析した結果である。コイルはストロベリーリナックスで買ったポケットLCメータで測った。大体の回路はメーカのリファレンスを踏襲している。(MC34063AのデータシートPDF) ロットによっては、台湾メーカの電源ICのAnalog Integrations Corporation製のAIC1563を使っている場合がある。このメーカは安いセカンドソース電源ICを作っている会社だ。

ショットキーバリアダイオードは回路図中は互換と書いたが、外して型番を確認したら、1N5819と刻印してあった。1A/40Vのショットキーバリアダイオードである。 こちらは、解析回路を清書した図面。 ヒューズを取り去り、代わりにポリスイッチを使用。電流は出力が500mA出るとあるが、コイルの素性が分らないし、そんなに流す事はないので、200mAタイプにした。一応短絡保護回路があるので、短絡してもこの電源は壊れない模様。分圧抵抗を半固定抵抗器に変更。電流を確保するため、電源出力は外した3.12KΩの抵抗を使っている。ボリウムでも良いのだろうが、不意に動かして、実験装置を壊しかねないので、私は半固定抵抗による調整方法とした。半固定抵抗は細かく調整できるポテンショメータタイプを使う必要がある。180度や300度しか回らない安価なものはNGだ。 この調整回路はもっと見直せば調整範囲をきれいに決められると思うが、私が面倒くさがって多回転タイプで済ませている。

使用している部品で100uF/16Vの電解コンデンサがあるが、これは性能が悪いので低ESRの100~470uF/25Vに交換したほうが良いだろう。 ケースを再利用して、ワニ口クリップで電源を引き出せるようにした。人によってはACアダプターの口にした方が便利に使えるかもしれない。 調整部分はぐらぐらするので、エポキシ接着剤でポテンショメータを基板と固定した。 電源入力はICの性能から12V~40V位まで使用可能であるが、実用範囲的には12V~24V位までだろう。出力電圧は最小1.5V位から最大で入力電圧から2を引いた値まででる。即ち12Vなら10V、15Vなら13Vという具合だ。 調整はテスターで希望電圧になるまで回す。注意する事は、5Vを超えた付近から調整ステップが少々シビアになるので、一気に電圧が上がらないようにゆっくり回して調整する。

こういう物を作っておくと、かさばらず、ちょっとした実験に意外にも便利である。スイッチングレギュレータ式なので、それなりのノイズはでるが、そういう仕様と割り切って使えば3.3Vとか5Vとかすぐ作れるのが便利。ブレッドボード用としてもオススメである。 測定データ波形。負荷試験は電球スワン球6.3V50mAを負荷として測定。

当然ながら電圧が低い方がスイッチングノイズは多いが、まあこんな所じゃないだろうか。実験用の電源としては、十分使えるレベルである。これで、ちょっと実験したいときに、目的別のACアダプターを探さなくても済むようになる。

[PR] 送料無料新製品想定外究極の100Msサンプリング25MHzカラーポータブルデジタルオシロスコープフルセットPDS5022

[PR] 電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック

[PR] マザーツール パーソナルオシロスコープ HPS10

遅い夕食 ― 2009/11/07 22:35:20

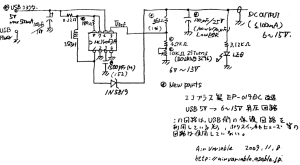

100円DC充電器でUSBから6~15Vを作る ― 2009/11/08 10:58:55

まあ、電子工作野郎なら、こんな事書かなくても(ry警告

この製作は、研究や学術の目的のため、メーカの意図と異なる改造を行います。製品の分解・改造はメーカー保証が無くなるだけでなく、故障・ショート・発火・副次的な災害の危険、また工作時のケガの危険性があります。機器を改造する場合は十分な電気工作の知識を学習の上、自作の回路・装置として取り扱うことを前提に全て自己責任で行ってください。この改造による動作保障と安全保証はありません。当方は一切の責任を負えませんのでご了承ください。この商品をメーカーの想定外の使用方法にて改造使用している関係上、メーカーへのお問い合わせは大変迷惑になりまので絶対おやめ下さい。

※これは手書きを清書したもの

まずは回路図。メインICは、おなじみのMC34063A(pdf)。回路図中でアスタリスク(*印)がある部品は新規部品である。コンデンサや抵抗は、一部使いまわす所がある。この回路を元に、基板の部品を外したり、基板のパターンをカットしたりして改造していく。

発振用コンデンサはマイラーコンデンサを使用したが、恐らくセラミックコンデンサでも良いだろう。

多回転のポテンショメータは今回は10KΩである。前回の降圧型で使用した程調整がシビアではないが、できるだけ多回転タイプを使った方が良いだろう。

USBのプラグは、マウスのジャンクから外して使用した。

今回の回路ではパソコンのUSB側に大抵保護回路(ポリスイッチ)が搭載されているはずなので、それを当てにした設計にしているが、心配ならばヒューズやポリスイッチを使った方が良いだろう。

生成できる電圧は6V~15Vまでなので、これまた便利に使えるだろう。リップルノイズは高い電圧になるほど大きくはなるが、12Vで400mV位なので実用範囲内である。 基板のカット位置の具体的な説明は行わないが、改造の方法の一つの基板の加工方法を紹介する。何点かのカット部分が発生する。カットしたい部分のパターン部分にカッターで2箇所スジを入れる。カッターの扱いには十分注意しよう。 分離した銅箔の上から半田ごてを当てて暖めると銅箔が簡単に剥離する。この方法で回路図を見ながらカットしていく。 改造後の基板裏。180Ωの抵抗やショットキーバリアダイオードに熱収縮チューブを被せたもの、ジャンパー線などが見える。ポテンショメータは、調整中に曲がったりするので、エポキシ接着剤でガッチリ固定だ。 表は、コイルの足を抵抗の足の余りなどで継ぎ足して伸ばして使っている。DCプラグは、端子を短くカットして、端子後ろをコンロで暖めてから、樹脂に圧入して固定したが、結構難しいので、普通に電線を出して配線した方が良いだろう。 配線ミスが無いかをテスターで調べてから、パソコンのUSBに接続。電圧をテスターで確認しながら希望の電圧になるように、ポテンショメータを回して調整する。 15V製品の秋月のライターもこの通り使用可能だ。尤も、これは既に改造が済んでいるので私は必要がないのだが、TL499などで作るより部品が入手しやすいし、変換効率も良いので、今回の回路を使う方が良いだろう。 前回作った安定化可変電源を繋ぐと、USBから電源を使える。また、100均ショップは何でも売っているなで紹介した、乾電池2本からUSB電源を作る電池ボックスを繋げると、これまた様々な電源として利用価値が出るだろう。ちなみに、この電池ボックスで昇圧を試みたが、5V出力固定のため、今回のそれ以上に高い電源を作ることは出来なかった。 これをブレッドボードの保管している箱と一緒に入れておくと、便利に使えそうだ。 参考までに測定も行った。波形データは、リップルの状態を表している。負荷は秋月PICプログラマを使用している。

効率について、15V/35mA時は5VはLED込みで256mA、無負荷時で5Vは29mAだったので、大雑把にLED分を引き算して227mAとすれば、

効率η(%)= (5 * 0.227) / ( 15 * 0.035 )

∴ = 46%

効率はあまりよくないが、そもそもコイルなど、全部降圧用の部品で構成しており、最適化もしておらず、使用しているコイルなどを考えると予想通りの結果である。実験用の簡易電源としては申し分ない。

[PR] 送料無料新製品想定外究極の100Msサンプリング25MHzカラーポータブルデジタルオシロスコープフルセットPDS5022

[PR] 電気に弱い人にもわかるオシロスコープ入門―2現象オシロスコープの簡単操作ガイドブック

[PR] マザーツール パーソナルオシロスコープ HPS10

「テトリスを1時間強で作ってみた」動画の投稿者は、やっぱりタダモノではなかった! ― 2009/11/09 00:10:47

~前略~

1時間強でテトリスを作れるのはすごいですね。プログラミング歴を教えてください。 幼稚園のころからですね。当時,セガが「SC-3000」というパソコンを出していて,これが家にありました。あるとき,親が「ベーマガDX」(注:電波新聞社が発行していたプログラミング雑誌「マイコンBASICマガジン」の別冊。様々なパソコン用のゲーム・プログラムなどを掲載していた)を買ってきたので,そこに載っているプログラムを打ち込んでいました。

うわーすげえよ、やっぱすげえよ。マイコンベーシックマガジンは、自分もグラフィックエディタをX1で作って高校生の時にカセットテープで投稿したことがある。画面にラップで予め書いたトレースした漫画を、カーソルでラインやサークル文を駆使して、最終的にベーシック語を吐き出す画期的なものを作った記憶がある。当然没だがwwww でもあの時はパソコンに夢があったな。

~中略

ちなみに以前は,「7行プログラミング」という2ちゃんねるのスレによく書き込んでいたのですよ。「トリッキーの1」っていうハンドル・ネームで「6行オセロ」とかを作っていて,面白かったですね。

ちょwww2ちゃんねらかよwwww 俺もそうだがwwww 才能もてあましちゃってますな。ここら辺を検索すると、面白い。この動画、プログラムを知らない人でも楽しめるのでオススメだ。1時間もあるが、いつの間にか時間を忘れて見入ってしまう。

もはや、再生16万、マイリスト8千を超える人気動画となったこのうp主、 東京・南青山で携帯電話向けのソフトウエア開発会社を経営するプログラマ最高経営責任者で、過去にはIBMの東京基礎研究所でJavaScriptを研究していたこともあるそうだ。

[PR] ゲームプログラマになる前に覚えておきたい技術

[PR] 猫でもわかるC言語プログラミング 第2版 猫でもわかるプログラミングシリーズ (NEKO Series)

[PR] プログラミング言語C 第2版 ANSI規格準拠

最近のコメント