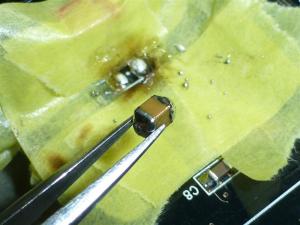

大型のチップコンデンサを外してみた ― 2013/07/13 23:07:58

コメント

_ Jyo ― 2013/07/15 22:36:46

_ Jyo ― 2013/07/15 23:32:55

スポンジを当て基板を裏返しにして半田付けする時、適当なスポンジに圧力を加えておく方法(スポンジを圧縮しておく方法)はどのような道具方法を使っておられるのでしょうか?。

_ air_variable ― 2013/07/16 01:46:39

チップ部品を外して再利用しないのであれば、結構楽に取れます。

ヒートガンなどでは更にポリミイドテープなどを使ってマスキングしたりします。

マスキングしないと、ハンダが隣の部品に流れて道連れになってしまう事がよくありますので、マスキングで外したほうがいいと思います。

スポンジについては、4センチくらいの厚手のスポンジがありましたので、そこに基板を置いて、部品を差し込み、基板の上からハンダ付けして組み立てたりしています。結構楽な方法です。

http://airvariable.asablo.jp/blog/2013/02/12/6720731

http://airvariable.asablo.jp/blog/2011/10/14/6158019

_ Jyo ― 2013/07/17 16:57:23

ユニバーサル基板に配線する場合(片面基板)部品を非半田面より刺して裏面の半田面で半田付けするものだけだと思っていた。airvariavleさんの今回の記事は半田面に部品をさしておられるからスポンジが、ちょうどよい具合になるのですね納得です。

他の記事を見ていたらホントかどうか知りませんがこの場合半田をするランド?の耐熱性が悪くて剥がれやすい?とか。

それから考えた人もいるものだと思ったのは半田面で少ししか、リード線が出ていないときに、そこに線を継ぎ足す方法!。

0.5ミリのシャプペンシルに0.5ミリのスズメッキ線を差し込んでシャプペンシルを巧みに操って(ハンドバイス)捻じ曲げ接続し半田付けをする。

一度試してみます。

_ air_variable ― 2013/07/18 12:43:38

フラックスが表側に飛ぶので、見栄えが少し良くないのと、

基板の裏側がハンダ付けの様に見えてしまいますが、とにかく

楽に組み上がります。ハンダ面と部品面の耐熱性については、

同じプロセスで基板層を形成しているので、変化は無いと思っております。

ワイヤリングペンはワイヤリングペンでグーグル検索すると色々な方が自作しているようです。私の場合はウレタン電線(UEW)だけを使って配線しています。コテの熱で被覆が溶けるので楽ができますが、少し温度を高めにしたコテで行う感じになります。

もっぱら最近では、AWG30のジュンフロン電線をニッパーで切り、そこにコテをあてると0.5mm程度めくれるので、それで配線をすることが多くなりました。

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

言われてみれば単純な事でも、気がつかなければ一生涯思い浮かばない事ですね。

その時が来ればやってみます。