KORG monotribe発表! ― 2011/05/27 23:54:04

KORG monotribe 発表!!

表情豊かなアナログ・シンセ・サウンド。

アナログ回路で作ったバス・ドラム、スネア、ハイハット。

ELECTRIBE譲りのステップ・シーケンサー。

シーケンスをダイナミックに変化させるACTIVE STEP機能、FLUX機能。

クロマチック音階で演奏できる、自動チューニング機能。

進化した多機能リボン・コントローラー鍵盤。

選択可能なオシレータ波形、ノイズ・ジェネレーター、多彩なLFO。

名機MS-10/MS-20と同じVCF回路を搭載。

SYNC端子搭載により、複数台での同期プレイも可能。

電池駆動、スピーカー内蔵、どこでも使えるコンパクト・サイズ。

その他の動画はKORGオフィシャルのyoutubeに

コルグモノトロンが発売され1年以上が過ぎたが、その後継機が発表された。その名も、「monotribe」だ。リボンコントローラーが改良され、音程がほぼ正しく補正される他、シーケンサとリズムマシン(なんとアナログで表現!)の付加、三角波以外にもノコギリ波形と矩形波形も選択が可能だ。S/Nも改善されているが、モノトロンのピーキーな音の特色もきちんと継承されている。複数での同期演奏も可能。DJで使ってもよし、DTMの延長でもよし、デモ演奏をみると、この操作がクールかつ直感的なのがいい。お値段は、モノトロン約3台分強だが、この楽しい装置はコルグシリーズでまた違った地位を確立するだろう。販売は5月28日からだそうだ。

また、ジェットダイスケさんの所では、KORG開発者の高橋達也さんによる説明と、なんとmonotribeのプロトタイプも披露されている。すげえ!!かっちょいいーー

(´・ω・`) あぶないよ、あぶないよ、買っちゃいそうだよ → そして・・・・・

[PR] KORG monotribe ANALOG RIBBON STATION アナログシンセサイザー

[PR]KORG KA350 MONOTRIBE対応ACアダプター

[PR] 【送料無料】【ポイント5倍】コルグ KORG monotribe アナログ・リボン・ステーション【smtb-TK】

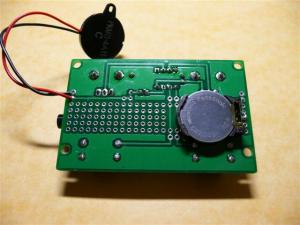

Chip Trick を組み立ててみた ― 2011/01/03 00:44:57

千石電商でDSO Nano V2販売開始 ― 2010/09/29 12:26:11

ネジで開封できるのは、キットとしての安心感と改造アクセスへの利便性がある。

十字キーよりも、こちらの方が使いやすいだろう。

amazon kindle をWi-Fi設定してみた その他オマケ ― 2010/09/20 23:36:34

amazon kindle(巷ではamazon kindle3という)が来て、まだ3日しか経っていないが、殆どマニュアル要らずの状態だ。目的はただ一つ、大量のドキュメントのポータブル化だからな。電池の持ちを考えれば、携帯電話より、こっちを使いこなした方が便利だ。これからも末永く付き合ってゆきたい。

さて、3Gでずっと接続していたが、家にはWi-Fi機器があるわけで、これを利用できるかやってみた。Wi-Fiで接続した方が、ドキュメント変換サービス利用時に無料で使用できるのである。また、当然ながら3Gよりアクセスは速いわけである。

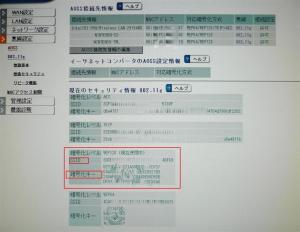

家で使っている無線LANはバッファローのエアーステーション。ニンテンドーDSなんかはAOSS(自動接続)出来るので、何にも考えなかったが、今回は手動で行う必要がある。まずはエアーステーションに繋がっているIPを調べるため、AirStation設定ツールでIPを調べて、IEでIPアドレスを入力。rootで入れた。

そして、この画面にある赤枠の部分のパスワードを使用すればよい。どれを使ってもOK。

無線をスキャンして、connectし、パスワードを入力。これが慣れないとちょっと大変で、↑を押しながらアルファベットで大文字、(追記2010/12/20 小文字でもok)

数字はALTキーを押しながら

くぁwせdrftgyふじこlp

でなかった、QWERTYUIOPがそれぞれ1~9,0に対応している。確実に打ち込んでリターン

このアイコンになれば通信成功だ。さて、あとは活用するだけだな。

うちは無線LANがないよ (ノД`)シクシク という方は こちらに有線LANをすっごく安く無線LANにする記事を書いているので宜しく(・∀・)

ん? 勘の良い方は既に気づいていると思うが、まあおまけという事で。

∧_∧

( ゚ω゚ ) 分解は任せろー

バリバリC□ l丶l丶

/ ( ) やめて!

(ノ ̄と、 i

しーJ

※分解は自己責任で

あちゃー(ノ∀`) やっちゃったよ。

使用済みバスカードとマイナスドライバーで何とかご開帳。

もう少し大きな画像はこちら。クリックで拡大。

SIMカードが入っており、シールで封印

Wi-Fiのアンテナは左下

上の方は3G(携帯)のアンテナである。

フタを開けなければ押される事はないリセットスイッチ。

この穴は、ブックカバーのラッチ用穴なのだが、よく見ると何かのメンテナンス用?通信ポートっぽい。

そしてネジを外すと、4極コネクターとなっている。ピッチは1.27mm。

ネジは、ネジロックが塗ってあり、振動対策がされている。

今の所の情報。写真では1.7Vと書いてあるが、実際は1.8Vと思われる。通信ボーレートは不明。電圧が低いので、何らかの電圧変換インターフェース(恐らく抵抗でも良い?)で接続する必要がある。一番下は、別売のLEDランプ付きブックカバー電源の制御ピンぽい。試しにここを100Ω程度でGNDに落としたら、上の穴の方から5Vが出力された。

これが5Vの方の端子。

本来の穴はこのブックカバーラッチに引っ掛ける。

コネクター部分の上の方が外付け照明用5V、下がメンテナンスポート(?)それにしても薄く作ってある。

さて、折角フタをあけているので、現物合わせでメンテナンスポートらしき部分用のコネクターを作っておくことにしよう。素材は身近な物で、フリスクの空き箱があって、その厚さが1.2mm位で具合がいい。

適当に切って、銅箔テープで端子を出す。

そして良く張り合わせて、最後にカプトンテープで固定でアクセスコネクター完成!! この運用は後日紹介予定。

このように差し込んで使用できるので、もうフタを開けなくてもよい。

「これが出来ると何か嬉しいの?」

俺の好奇心の満足さwwwwwww

もし、自己責任で開けたい人のために、アドバイスを。分解はコツがあるので、焦らずゆっくりやる事だろう。写真上の白い部分が爪の部分で、下の2箇所と隅4箇所は少し大きな爪になっている。

そして、閉める時は、下の方の爪を引っ掛けてから、徐々に静かに閉めていく様にすると失敗が少ない。

電池交換をする時位には役に経つかもしれないが。

amazon kindleのwikipedia(日本サイト)

[PR]

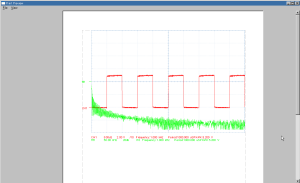

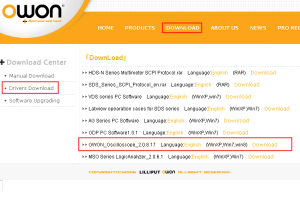

激安オシロスコープ OWON PDS5022S がなんと!!!FFT解析できるソフトを公開したよ!!(*゚∀゚)=3 ― ― 2010/07/08 00:02:42

それは、FFT解析ツールが使えるアプリケーションが公開されたのだ!!!

最近のPDS5022Sはマニュアルによると、既にスタンドアロンでMATHメニュボタンにFFT解析ができる様になっているが、以前に購入した人でもパソコン側でFFTを表示できるようになるのは大変喜ばしいことである。ちなみに、自分のはUTILITY→F1→F4でV5.1だった。

キャプチャーではチャンネル1だけだが、2チャンネル分のFFTが表示可能である。

プリントだって今度はちゃんと値まで表示する。

これは大きい変更だぜ!

ダウンロードしたファイルはOWON_Oscilloscope_2.0.8.17_Setup.rarなので、EXPLZHなどでrarを解凍すると「OWON_Oscilloscope_2.0.8.17_Setup」となっているのでクリックするだけだ。USBドライバーもインストールされる。

USBでPDS5022Sを接続して、オシロスコープの電源を入れ、何かボタンを押すと認識される。ドライバーが要求される場合は、USBDRVフォルダーを指定すれば良いだろう。

そして、launcher.exeを起動すれば、ユーティリティ起動だ。

いやあ、これはマジ凄い!!そして最近のはFFT内蔵なので本当にお買い得だ。一応購入する前にFFT搭載型かを確認したほうが良いだろう。

(´・ω・`)アマゾンよく売り切れるので、yahooの方もPRしておくよ。宜しく! (`・ω・´)

KORG monotronを色々改造してみる ― 2010/05/01 23:14:26

まず改造することとして、

1.サーというホワイトノイズがちょっと大きいので何とかしたい

2.ボディエフェクトが若干あるので何とかしたい

3.LEDを青にしたい

まあ、1,2は強いて言うならばという所で、この価格帯で致し方ないとは思う反面、簡単に対策できればいいなと思った。

3.はボリウムの下にあるLEDを交換すればいいのかなという安易な考えのもとの発想だ。

当然、改造するとメーカの保証は受けられない。

∧_∧

( ゚ω゚ )分解は任せろ

バリバリC□ l丶l丶

/ ( )やめて!

(ノ ̄と、 i

しーJ

1.サーというホワイトノイズがちょっと大きいので何とかしたい

まずは、ノイズが気になったので、オペアンプの換装を行うことにしよう。

アンプは出力段に、テキサスインスツルメンツのTPA6111A2ヘッドフォンアンプが入っており、1chはヘッドフォン、そしてもう1chはスピーカー駆動に使用されている。このヘッドフォンアンプのスペックを見る限るでは、コレがノイズ発生源とは思えない。ダイオードやトランジスタなど色々雑音源はあると思うが、オペアンプを交換して簡単に改造できればいいかなと思った次第だ。

これは、マルツ電波で購入したフルスイング単電源オペアンプ、LMC6494という一つ1,302円もするオペアンプだ。既にお金の使い方を間違えているかもしれない。

LM324の安価なオペアンプは電源電圧いっぱいを使えないのだが、こいつは電源電圧いっぱいまで波形を振らせられる凄いやつなのだ。

ただ、モノトロンの設計で、どれだけの仕上がりゲインで設計しているのかが不明なので、換装するだけでは、大して効果が無いかもしれないし、かえって音質を悪化させるかもしれない。

それでも、エアーバリアブルブログでは無謀と思っていてもやってしまうわけだwwww

コレ2つで2,604円。呑むのを一回控えようwww

それにしてもレールには向きをそろえて入れてくれよなw

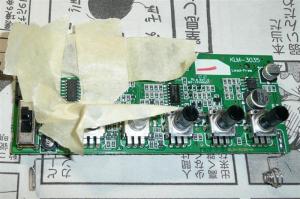

さて、まずはオペアンプを外す作業である。オペアンプの周りにマスキングテープを何枚も貼り、ハンダが回りの部品に浸透しないようにする。ボリウムなどのツマミもハンダコテで溶かさないように、ガードしている。

外す方法は、熱風で外す方法と、専用コテで外す方法があるのだが、自宅で外すので、ハンダを回りにいっぱい盛って外す事にする。

その時、使うハンダは粘りがあり、融点が低い、昔ながらの鉛ハンダを使う。ROHS指令とかもう関係なくなってしまうが、部品を外す目的なので仕方がない。

ちなみに、これを鉛フリーハンダで行うと、融点が高いので、デバイスを壊すリスクが高くなる。

デバイスにハンダ吸い取り線を巻きつけ、ハンダで仮止め。

その後、鉛ハンダを多く流し込んで、デバイスのピンに均等にハンダが行き渡る様にする。数十秒もすると、デバイスが「ぬるっ」と動く所があるので、その時にピンセットなどでずらし、

下に振り落とす感じで外す。

外したデバイスは再利用できるので、足を掃除して大事にとっておく。

外した直後のパッドを、新しいハンダを盛って、ハンダ吸い取り線で掃除だ。ボリウムとかプラスチックを溶かさないように神経を使う所でもある。

フラックス洗浄剤で、パッドを掃除して準備完了だ。

まず、パッドの隅の一つだけにちょっとだけハンダを載せて、新しいデバイスの方向に注意しながら、取り付ける。

取り付ける時のハンダは、鉛フリーを使用。

丁寧に一つ一つハンダ付けして完成。ルーペでよく確認だ。これをもう一つのLM324も同じように行う。

さて、まず電源を入れて確認したが、

「心持ち、少しだけサーという雑音が小さくなったかな」という感じだ。

モノトロンというシンセサイザーと別物になってしまうのでは、という懸念もあったのだが、至って同じ。比較する物がないのでなんとも分らないのだが、プチ成功という所か。

回路を色々みてみたが、オペアンプの一つでボルテージフォロアを作っており、設計値は1.3Vを仮想グラウンドとして使用。電源電圧は5Vを使用している。

分圧は10KΩと27KΩで行われており、27KΩ側に18KΩを並列接続して、5Vの半分にあたる大体2.5Vにしてみた。 しかし、音がならない。これは、回路全体を1.3Vで設計しているからなのだろう。雑音を減らすには、オペアンプを電源電圧いっぱいまで利用できるように、回路全体の抵抗値などを見直す必要がありそうだ。

ということで、次、

2.ボディエフェクトが若干あるので何とかしたい

ノブを操作したり、手においてPCと接続すると、手から誘導されるノイズがちょっとあるかなと思ったので、よくメーカの装置で行っている内部シールド処理を行う事にした。

利用したのは、アルミテープ。DIYの店などに置いてある。ちょうど切れ端があったので利用。

現物合わせで貼っていく。電池のマイナス側に接触するように工夫。

写真にはおさめていないが、念のためアルミテープの上に絶縁テープを貼った。

この部分で電池のマイナス側とショートするようにしている。

アルミテープが余ったので、表も処理。

表面への接触は、ボールペンなどに入っているバネを適当な長さに切って、電池のマイナス電極にハンダ付け。

結果、

「場合により効果あり」だった。

ヘッドフォンで使っている時は、手をかざしても、誘導ノイズが無いが、パソコンに接続する時はかえって雑音が悪化。

但し、シールドしたアルミから電極を出して手に触れるようにすると、誘導ノイズがピタリと収まった。これは使用する環境で考える必要があるだろう。

3.LEDを青にしたい

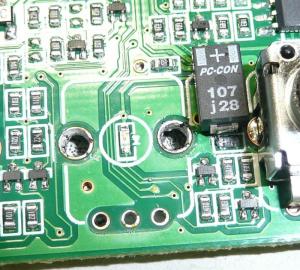

さて、改造がめちゃめちゃ面倒ではあるが、見た目が凄く良くなりそうだったので、トライしてみた。外す時はマイナスドライバーを差し込みながら、裏からハンダコテで2箇所の太いハンダ付けしている部分を溶かして、外す。結構神経と根気が必要だ。

外れたら、3箇所のボリウム配線も、ハンダを温めながら外す。

外した部分の穴はキレイにハンダ吸い取り線で掃除。ちなみに、PC-CON107とある黒いのは、

高分子アルミ固体電解コンデンサで、超低ESRを誇る。これも実は気休め程度にしかならなかったのだが、実際のオーディオで使うと効果が高いのは、実験で分っている。

昔の会社で、色々捨てる時におすそ分けしてもらった分である。(もし、個人でヘッドフォンアンプとかで使いたいとかいう人がいれば、数個なら手元にあります。コメント欄にメールで連絡下さい。)

おっと、LEDの話であった。実は取り替えたのだが、なんと青LEDでは、LFO RATEが反応しないのだ。回路を追っかけていくと、どうもLEDの電圧降下を利用した回路であり、単純に青LEDに置き換えが出来ない。残念。

この部分は、色々まだ実験してみたいと思う。

比較用に、もう一台購入するしかないな wwww

以上、改造が微妙な結果になってしまったが、ほんの少しの効果はあった。

しかし、この回路、よく出来ている。

KORG nanoKEY を分解してみた ― 2010/04/26 23:49:37

箱に入っていました orz 下から開けたので気が付かなかった。 コメント頂けなかったら、一生気が付かなかったかもです。コメント感謝致します。

KORG monotron (コルグ モノトロン)到着 ― 2010/04/24 23:55:00

予定より一日早く自宅にコルグモノトロン到着。早速、開封だ。

中から早速取り出す。うわー、ちいさいなこれ。

学研の大人の科学のSX-150と比べても小さい。それでもスピーカー付きだ。

電池は単4電池を2つで駆動。残念ながらACアダプターは付かないが、電池駆動でも8時間の動作が可能だ。この電池は付属するので、買ってすぐに動かす事が出来るのはポイントが高い。

これ、製造国みたら、なんとメイドイン・ジャパンである。日本製って久々に見た気がする。

背面。学研SX-150と違い、このモノトロンは、モノラルソースを扱いながら、ステレオ

ヘッドフォンジャックである事だ。つまり、お手持ちのヘッドフォンをそのまま差し込め、外部入力もステレオミニジャックが変換無しで差し込める。但し、出力はモノラルにミックスされるので注意。

それと、これは凄いなと思ったのが、右側にある精密ドライバーで回す青い可変抵抗器。なんとリボンキーボードの変化幅を調整できるのだ。リボンキーボードは、指で押して抵抗が変わる物であるが、リボンキーボードに印刷された鍵盤と音を対応させる事が出来る。出荷時は大体合ってる。温度や経年変化でも調整が出来るのはいいな。

鍵盤は白黒鍵盤通りの部分を押さなくても、指でどこを押しても良いだろう。コルグお得意のタッチベンダー部品そのものと思われる。

あと、細かい事では、ストラップをつける穴がある。こういった気遣いが大変嬉しい。

やっぱり、分解はお約束だよなwww ちなみに分解すると保証きかな(ry

タッピングネジ4本で簡単に分解。

シンプルな構成。スピーカはガッチリ固定。プレー中でも外れる事はないだろう。リボンキーボードは両面テープで固定されている。

回路は値段とクオリティの天秤にかけた、まさにプロの設計だ。今ではポピュラー単電源オペアンプLM324が使われている。電池の電源はそのまま使用せず、DC/DCコンバーターで安定されて利用されている。

裏面。ノブ(可変抵抗器)やスイッチは面実装部品を使わず、基板にガッチリ固定する部品が使用されている。この辺のノウハウは楽器メーカらしい。

良く見ると、テストパッドに信号名が書いてある。信号名が分る基板というのは、改造心をくすぐるよな。

リボンキーボードは両面テープと思われる方法で固定。このFFCケーブル、ラッチ付きのを使っていた。部品には拘っている様だ。

この基板を別の筐体に移植して、鍵盤もアナログシンセ用の抵抗分割されたものをつければ、れっきとしたMS10/20になるのではないかと妄想してみる。

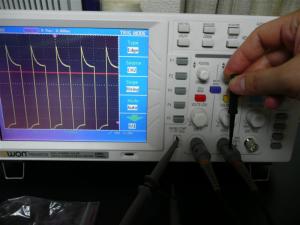

DSO Nanoとかつけて音を鳴らして色々遊んでいたら、いつの間にか夜にwww

それくらいハマルシンセサイザーである。

ノブの大きさは、最初小さいんじゃないのと思ったのだが、どっこい、この小さいのが凄く操作しやすい。使ってみないとこの感想は到底でないであろう。

色々良い所を挙げたが、この価格帯なので性能のトレードオフはある。それは雑音。ホワイトノイズが若干大きいが、これはこのシンセの特色と捉えれば別に気にならないだろう。

それよりも雑音を受けやすいかなと思った。私は手元にアルミ板があって、それを敷いたら幾らかマシになった。この辺は工夫する事になるだろう。

自己責任なら、ケース内部を導電スプレーでシールドして、書類フォルダの様な薄手のシートで絶縁とか効果があると思う。

下手ながらAUXに曲を流し込んで操作してみた。

デジカメのマイクからでは音を拾えないので、ノートPC上で仮面舞踏会というオーディオレコーディングソフトで音を別に録音して、動画と同期してある。これ、カセットプレーヤの録音ボタンを押す感覚で使えて、長時間簡単に録音する時に便利なので、ついでに紹介しておこう。

下手でも、操作は本当に楽しい。買って正解だった。使いこなせられるようになると、これは楽しい。ライブで使用もありだ。

お口直しに、こちらを。やっぱウマイ人が弄るとすごいねえ。

楽器好きな人には、是非お勧めしたいアイテムである。

夢中にさせる、アナログシンセサイザー コルグ モノトローム、コレはいいぜ!

→KORG monotron DELAY (コルグ モノトロン デイレィ) 到着 (分解付き)

超低価格オシロスコープPDS5022Sがアマゾンで売り切れ ― 2010/04/14 01:49:09

[PR] 100Msサンプリング25MHzFFT機能付カラーポータブルデジタルオシロスコープフルセットPDS5022

[PR]送料無料新製品想定外究極の100Msサンプリング25MHzカラーポータブルデジタルオシロスコープフルセットPDS5022

秋月で扱っているテスター「METEX P-10」が1000円で買える! ― 2010/02/26 13:27:24

(゚Д゚)ハァ?

ナニコレ、今までの半額以下かよwww

周波数も計れて1000円とな???

実はP-16も持っているのだが、こちらよりP-10の方が使いやすい。

ホビーで使うならこのテスターはおススメだ。

[PR] 【HOZAN製 デジタルマルチメーター DT-121】携帯に便利なポケットサイズ!4000カウント表示デ...

[PR] ベストセラーのポケットDMM

[PR] ≪送料サービス≫sanwa 三和電気計器デジタルマルチメーターテスターPC-5000a (PC5000a)

最近のコメント