ブログ更新の休止中と、再会予定日告知 ― 2016/04/02 00:00:00

- オシロスコープ (30)

- 電気工事士 (22)

- 機器・楽器 (58)

- 分解 (103)

- 天文・宇宙 (56)

- arduino (26)

- kindle (7)

- 電子 (563)

- 旅行 (83)

- ニュース (224)

- お知らせ (37)

- 生活 (130)

- パソコン (168)

- 写真 (44)

- テスト (5)

- PIC (147)

- オーディオ (29)

- アーケード (8)

- 実用 (91)

- 食事 (168)

- ゲーム (25)

- 100均 (47)

- 雑記 (813)

- ソフトウェア (38)

- 動物 (25)

- 料理 (175)

- 紹介 (173)

- お酒 (74)

- 冷凍保存 (9)

- 学研 (19)

- 動画 (158)

- 韓国 (12)

- 初音ミク (14)

- レビュー (64)

- ロボット (5)

- GMC-4 (16)

- 作ってみた (58)

- 名古屋 (11)

- 北海道 (20)

- 祭り・イベント (99)

- ペナン島 (24)

- 手書き (9)

- spam (15)

- 買い物 (143)

- 携帯・スマートフォン (66)

- アサブロ (33)

- 車 (9)

- 関西 (7)

- 音楽 (15)

- そば・うどん (87)

- 株 (35)

- 見学 (40)

- 植物 (46)

- 学習・受験 (59)

- 書籍 (30)

- 家電 (29)

- 模型 (19)

- pds5022s (5)

- PR (6)

- ラーメン (49)

- 懸賞 (8)

- ガイガー・放射線計 (40)

- 健康 (37)

- 原発 (12)

- 散策 (21)

- 就職・仕事 (35)

- LED・光り物 (51)

- CAD・CAM・設計ツール (19)

- mbed (8)

- monotribe (19)

- XBee (12)

- オークション (1)

- 進呈・頒布 (15)

- 災害 (36)

- 情報処理試験 (15)

- PICAXE (8)

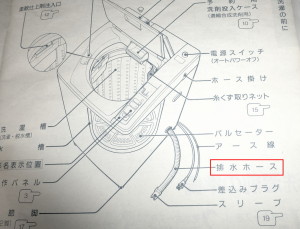

洗濯機の水位センサーは意外な方法だった ― 2016/04/23 16:09:22

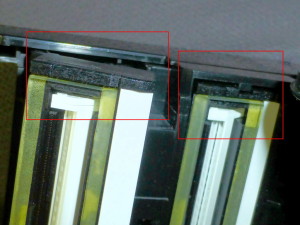

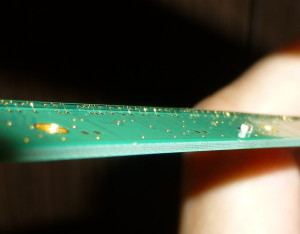

スキャナー「Scan Snap S1300」を修理してみた ― 2016/04/24 14:25:30

警告

この記事は、研究や学術向上の目的のため公開しています。この記事を見て、分解をしても当方は一切の責任を負えませんのでご了承ください。

(´・ω・`) そうなんだ、しつこいんだ。すまない。

最近のコメント