地震から今日で丁度一ヶ月。地震、津波の壊滅的被害に加え、原発の被災により被害が中々収束しないもどかしい状態が続いている。

関東地方も、水道水には微量ながらも放射能がはいってしまっており、暫くはこの見えない敵と付き合うしか無さそうだ。

自己防衛に過剰になるのも問題なのだが、避けられるのであれば避けたい。原発事故直後からストロベリーリナックスで販売していたガイガーカウンターキットが売り切れてしまい、現在も入荷待ちが続いている。

そんな事もあり、ガイガーカウンターの自作が電子工作関係でちょっとしたブームを起している様だ。日中外へ出る事が多く、食べ物や自分の部屋のちり・ホコリなどを簡易的でも測定したい切実な問題が背景にあると思われる。

例えば、こちらはDSO nanoで御馴染み、seeedstudioのプロトタイプ。軍用のガイガーミュラー管を使用している。

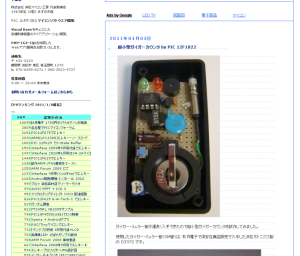

こちらは、浜松マイコン工房さんの秋月電子で80本がたったの2時間で売り切れになった浜松ホトニクス製のガイガー管を使用したPIC12F1822のガイガーカウンター。音と光で線量の強さを知る事ができる。

そうそう、思い出した。この米村 傳治郎(よねむらでんじろう)氏の本にも載っていた。

これは日用品で作る事が紹介されている。作り方を見る限り、日本ガイシのガイガーカウンター製作と同じだ。記事が1999年。まさか、日本が原発事故になってガイガーカウンターの需要が高まるとは、この時誰が想像したであろうか。

大抵の場合、ガスを封じ込めて400~600V程度の高電圧をかけて、放射線が入る事による電子なだれを応用したものが多いが、私が着目したのは、マキシム社のPINダイオードを利用したガイガーカウンターである。広帯域アンプでおもいっきり増幅しているが、PINダイオードを逆に接続しておいて、放射線が入ってくる事による電子なだれを利用している模様だ。

PINダイオードはあまり入手性が良くないが、偶然にも岩手内陸にある小売部品販社であるイーエレを見つけたので、地震も落ち着いた頃に注文した。物は1SV99(技術資料)で廃品種。これが使えるかどうかも分らないが、まずは作ってみたいと思う。週末にトライしよう。あとはレールトゥレールの広帯域アンプか。代替品をさがすかな。簡単に出来たら回路を公開する予定。まあ、あんまり期待しないでw 何せ趣味の領域なので。

追記:マキシム社データシートをよく読むと、広面積のPINフォトダイオードを使う事が書かれている。このPINダイオードでは動かないかもしれないが、回路はとりあえず作る。部品も手配。オペアンプとコンパレータは普通にマキシム社から買えるし、さほど高価なものではない。広帯域アンプを自作で作ったことは何度かあるので、作ることには問題ないだろう。ブレッドボードで動くと思わないしwww

余談であるが、さっきのイーエレでは、昔懐かしいLED点滅専用ICのLM3909も販売していたので、購入してみた。部品は電解コンデンサーとLEDでよく、単一電池を使えば2年間も点滅してくれる優れものだ。トランジスタで作った例と比べるといかに単純な回路かがお分かりいただけるだろう。残念ながらこれも廃品種である。早速組み上げて、庭の防犯灯として活躍している。

追記:

野尻氏のツイッターラインよりPINフォトDを使った記事の紹介があった。

追記:

よくまとめられたガイガーカウンター製作のリンク

追記:

最近のコメント