ガイガーカウンター製作記 高電圧が250Vまでしか出ない!?→ FET選定で動作OK ― 2011/07/11 23:59:28

ガイガーカウンターの実験基板を作ってから、随分放置してしまったので、色々実験を開始。

66MΩなんて手に入らないので千石電商で扱っている最高値の5.6MΩを12個使用したり、FETは手持ちのSi4830DYにしたり、コイルは2.2~10uHと交換して実験。MAX4162の代わりにLMC6462(LMC6482)を使ったりした。基準電圧もLM385M3-2.5を使用。

秋月電子で買った高圧プローブは結構役立つ。

さて、高圧部分のテスト。5Vを投入する。ん、なんか高圧は出ているっぽい。でもボリウムを最大にしても電圧が変わらず。最大で250V。オペアンプを外して、制御をやめてオペアンプの出力を常に5Vに固定。

コッククロフトウォルトンで使っているコンデンサーがメタライズドフィルムなので悪いのかと思って全部積層セラミックコンデンサーに交換してみたりもしたが変わらず。

耐圧は100Vを使用する事になっているが、実験なので一般の50Vを使っている。FETとか交換してみるとするか。

高圧出力は、電源オフ時でも高電圧が溜まっているので、その都度5.6MΩでGNDとショートさせて逃がしている。

トランス式の方が簡単かもしれないが、乗りかかった船だ。これは最後までやり遂げよう。

色々実験してみて、結局問題だったのはFETの選定だった。

手持ちの東芝製2SK1113があったので、それを使うと、コントロール無しで1000Vを超えた。

レールトゥレールオペアンプLMC6462を使って、430V~600Vの調整も成功。この回路は実にうまくできた回路だ。

これだけ高い電圧だと、蛍光灯も光る。感電には本当に注意しないとな。次はガイガー管を接続してパルス検出回路を作成する。

丁度いいケースも探していて、楽天でこんなのをゲット。LEDやメロディ、電池ハウジングなどがそのまま利用できそうだ。こんなのにガイガーカウンターを仕込んだら妖しいかもしれない。ハート型のケースにはマントルを入れようかなと思っている。

ちゃんと買ってるよw 819円。LR44電池3個付き。かなり小さい。

→ ようやく完成!!

100均アイテムで台所を整理 ― 2011/07/12 23:59:47

台所の所には吸盤フックを使ってオタマやフライ返しなどを架けていたが、ごく稀に外れるので、いい方法が無いか100円ショップで色々見学したら、超強力吸盤が3つで100円で売っていたので、これを使うことにした。

網とその網に合うフックも買ってきて、写真の様に組立。これは中々自由度があっていい。 網は、これも色々応用が利いて、ナイロン製のタイラップで締め付けると、棚とか簡単にできる。

前回紹介した温度計で高速動作させる改造とか、100円ショップはアイディア次第で無限の可能性を秘めているからいいね。

→ 部品整理も100円ショップが大活躍

[PR] 100円グッズでセンスのいい収納&インテリア2 (ベネッセ・ムック)

[PR] 「100均生活」の極意!

[PR] 暮らし上手の整理と収納 (エイムック 2061)

近くの農家の即売所でトマトを購入 ― 2011/07/13 23:59:01

こちらでも紹介した無人即売所が近所にあるのだが、大抵は売り切れている。今日出社前に覗くと、なんとトマトがまだ残っていた。200円を壷に放り込んでゲット。3個で200円。

採れたての野菜というのは、気温がそのまま。トマトが熱いなんていう感覚が不思議だ。

洗って冷蔵庫に入れておく。

夜、不揃いの3つのうち、小さいのを塩で食べてみた。

お・い・し・い~~~

採れたては、こんなにも甘いものなのか?いつも食べているのは熟されたトマトだが、これは果物的な感覚。トマトは野菜だよなw また売っていたら買ってしまうだろう。

あっという間に1つ食べ、もう一つ食べてしまった。残り一個は明日のお楽しみとしてとっておこう。

小さい頃は叔父母の家では水田、畑をやっていた事があって、その時食べたトマトの味を思い出した。あの時は何にも無い時代だったのに、平穏な時間だったな。

ガイガーカウンター製作記 とりあえず完成! ― 2011/07/14 23:56:42

前回では高圧電圧が生成できたので、パルスを取り出す回路を取り付ける。とりあえずガイガーカウンターが出来た。電源は100均で売っている電池2本を5VにするUSB電源で供給。

コイルやFETなどを変えて、100均で売っている万歩計を改造してカウンターとしてみた。万歩計は結構パルスに追従するので実験としては最適だろう。

102分後で227パルス。2.23cpm位だ。まあ部屋の中はこんなものなんだろうな。

6月頃買ったお茶。ベクレル測定は試料を砕いて機械にかけるので、こんな計測器で分るとは思えないが、ちょっとやってみた。1分くらいでは分らないな。厚生労働省医薬局食品保健部監視安全課発表の緊急時における食品の放射能測定マニュアル(pdf)にやり方が記載されていた。

マントルは良く回る。1センチ上において1分で29もカウントする。

このガイガーカウンターを屋外に置くとちょっと線量が上がるみたいだ。でもマントルを置いた時みたいなことは無い。

カソードのバネみたいなものの扱いは、穴に通して巻きつけるのか。間違った使い方をしてしまった。作り替える時直すとしよう。

※最終回路は変更する場合があります

2022/3/4追記

回路図に(C)ありますが、回路図の著作物は無効なので関係ないです。フリーでお使いください。

回路図に(C)ありますが、回路図の著作物は無効なので関係ないです。フリーでお使いください。

これが回路図。次の試作はこれを元に行う予定。これはまだ動作させていない。もし作る場合は、チャレンジするつもりで実践していただきたい。高圧も475V~600Vまで調整できる。このガイガー管なら、秋月ガイガーカウンター説明書から大体500~550V位あれば良いだろう。感電には注意。電源を切っても高電圧が保持されたままなので、回路を触る前に必ずガイガー管のアノードとGNDを5秒以上ショートさせて電荷を抜く。

実測では4V時3.28mA程度、5VUSB電源を使った場合の2.4V時の部分の電流は13mA程度だったのでそんなに電流が流れない。

コンデンサは耐圧100Vのは中々手に入らないので、耐圧50Vのを直列にして稼いでいる。この方法はブラウン管テレビの回路によく利用されたものである。ちなみに、これを電解コンデンサーでやると、分圧バランスが合わず容量抜けを起すので高抵抗を並列に入れる必要がある。

パーツリスト

Geiger counter circuit Revised: Friday, July 15, 2011

http://www.ne.jp/asahi/air/variable/ Revision: 0.4

Bill Of Materials July 15,2011 7:40:01 Page1

Item Quantity Reference Part

1 2 CN1,CN2 CON2

2 26 C1,C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8, 0.22uF/50V

C9,C10,C11,C12,C13,C14,

C15,C16,C17,C18,C19,C20,

C21,C22,C23,C24,C26,C27

3 2 C28,C25 10uF/16V

4 1 C29 100pF

5 16 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8, 1N4148

D9,D10,D11,D12,D13,D14,

D16,D17

6 1 D15 LM385Z-2.5

7 1 JP1 HEADER 2

8 1 LED1 LED

9 1 L1 10uH/1.96A

10 1 PH1 TLP521-1

11 1 Q1 2SK2962_TOSHIBA

12 2 Q3,Q2 2SC1815

13 14 R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8, 5.6M

R9,R10,R11,R12,R13,R14

14 1 R15 10K

15 2 R18,R16 1M

16 3 R17,R20,R22 100K

17 2 R21,R19 220

18 1 TP1 HV_OUT

19 1 TUBE1 D3372_HAMAMATSU

20 1 U1 74HC14

21 1 U2 LMC6482

22 1 VR1 500K(B)

この回路の部品は、一般的な部品だけを用い、ガイガー管以外は秋葉原で全て調達可能としている。特に、マルツ電波・秋月電子通商・千石電商の3店で部品が揃えられる。

また、コッククロフトウォルトンなので、トランスの入手などの不安もない。フィードバック電源なので、電圧が安定していて、電圧調整も高圧プローブがあれば正確に調整が出来る。

ガイガーカウンター用の部品を追加購入 ― 2011/07/15 23:59:58

ガイガーカウンターが完成し、回路図も公開したが、次の試作に向けて部品を揃える。こうやって再現性、入手製、そして経済的に有利な回路に仕上がっていく。私が回路を公開する以上、動かない回路は提供したくないという思いからでの行動である。

午後6時に会社を出て急いで秋月電子通商へ。秋月は6時半迄の営業。到着したのは5分前であった。とりあえず0.22uFをゲット!

閉店時間間際、2回路入りレールトゥレールのオペアンプLMC6482Aを見つけられず、タイムアウトか!と思ったが、そばに居たスーパー物知り店員がいたお陰で、在庫から出してもらい助かった。秋月は部品が安いが、部品の説明や在処を適切に教えてくれる頼もしい所だ。

一通り部品を揃えた。

2回路入りレールトゥレールオペアンプ。LMC662だと、入力が電源の半分までしか入れられないが、LMC6482なら、0~電源電圧とフルスイングで入力が可能だ。もちろんレールトゥレールなので出力もフルスイングする。

世の中に0.1uFは沢山あるが、100V耐圧となると、一気に入手性が悪くなる。そこで0.22uFを使用する事に。これを直列で使うことで一つあたりのコンデンサ耐圧が下がり、容量を2分の1として使用可能だ。秋月扱いの0.22uFは値段的に0.1uFと変わらない。

回路図上は千石にて安価で販売している5.6MΩを12個使い、67.2MΩとしているが、マルツで高抵抗を扱っていたので、47M+20Mで67MΩとして使用してみることにした。

但し、この抵抗は安くない。2本で315円と、5.6MΩ100本105円が3袋も買えてしまうが、小型化には貢献するだろう。

基準電圧用のIC。千石や秋月にはツェナーのみの取り扱いで、基準電圧ICは唯一マルツ電波にある。ツェナーの場合、電流や温度ドリフトに注意が必要だろう。回路図では241円のLM385Z-2.5を使っているが、LM336Z-2.5が115円と安かったので購入してみた。

(試作ではSC59パッケージのLM385M3-2.5を使用)

調節機能付きと動作電流が400μA以上、2.49Vであるが、多分使えると思う。

チンしてこんがり魚焼きパックを使ってみた ― 2011/07/16 22:36:50

今日ネットスーパーで届けてもらった鮭の切り身があったな。私の所はグリルが無く、魚はいつもフライパンで蒸して頂いている。趣味に没頭していると、料理の時間がなくなってしまった。

ふと、前に買った魚焼きパックがある事を思い出し、使用してみる事に。

パックは合計4枚。1パックで2切れまで焼けるとの事だ。今回は塩鮭だが、西京焼きもできるそうだ。

切り身を載せて、

手前の一つ目で上下を止めて、左右を直角に織り込んでスペースを確保。

電子レンジで約3分。結構豪快な音が鳴るがキニシナイ。

熱いのでやけどに注意。

おおー立派な焼き魚だ。このフィルムに秘密があるんだろうな。電子レンジの中に魚を入れるだけだと、カチカチになるだけだが、このパックのお陰で、中もふっくら。

意外とこびりつかないが、説明書では、レモン汁か酢をシートに塗っておく事で焦げ付き防止になるそうだ。時間の無い時にサッと使いたいときには便利だ。

【動画】自作ガイガーカウンター動作テスト ― 2011/07/17 01:44:08

折角なので動作している様子を動画で紹介してみる。

自作したガイガーカウンターを使って動作テストを行った動画を作ってみた。室内での計測と、キャプテンスタッグのマントルM-7907を使用した実験動画。

ガイガー管から1センチの場合は約30cpmだったのが、殆ど直接触れると、70cpmカウントした。

ちなみに、蛍光灯の古いグロースタータ管も微量のプロメチウム147が含まれている物がありベータ線を出すという事だが、手持ちの管をそのまま近づけても何も変化は分らなかった。減塩塩にもカリウム40が入っているとの事で、こちらを使えば大体ではあるが校正に利用可能らしい。なるほど。

[PR] キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) マントル(L)3枚組 M-7909

[PR] キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) マントル(S)3枚組 M-7911

サンリオから株主優待が来た ― 2011/07/18 00:01:51

PIC16F18xx(12F1822,16F1823,16F1827,16F1939等)は連続したメモリーアクセスが可能 ― 2011/07/19 23:59:15

国内でPIC16F18xxが発売されてから半年以上が経ち、個人ホームページやブログでは、その製作記事などがちらほら見られるようになった。

私の方でも、ホームページで人気のある

ローコストシリアルLCD 16F1823 使用

LCD VUメーター 16F1827 使用

を移植している。

所で、この16F18XX系PICは、PIC16F88などの従来PICよりも更に使いやすくなった部分として、割り込み時にレジスタ退避を自動で行ってくれるので、ユーザーが意識して操作を行わなくてもよくなった。尤もHitech PICCを使う場合は意識することなく自動的にコンパイル時に退避コード生成されるが、それが無くなるわけなので、プログラム容量を減らす貢献となる。

自動退避するレジスター

• W レジスタ

• ステータス レジスタ (TO および PD を除く )

• BSR レジスタ

• FSR レジスタ

• PCLATH レジス

そして、もっと便利な機能として、メモリーを一つの連続したアドレスとして使用できる点である。

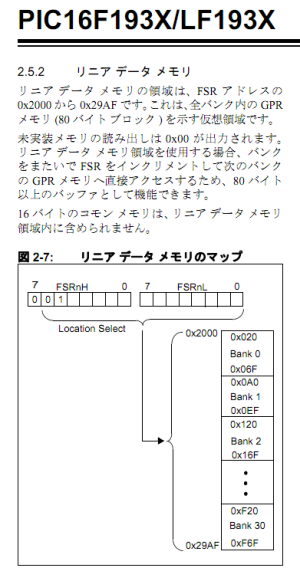

上記はPIC16F193xのメモリーマップであるが、相変わらずのバンク分けされたものである。

FSRメモリーが0x020~0x06F、0x0A0~0x0E0、0x120~0x16Fの各80バイトの領域が各バンクに分かれているが、それをなんと0x2000~0x20EFと、一つのメモリーアドレスとして扱うことができるのである。

上記の様に各バンクに散らばった80バイトをリニアデーターメモリーとして取り扱えるので、例えば通信バッファとして大量にメモリーを確保したい場合にバンクを跨ぐ様なメモリー空間は単純には扱えなかったのが、0x2000以降を指定することで簡単にアクセスが可能となった。

Hitech PICCでなら

unsigned char Buffer_FIFO[MAX_BUFF] @0x2000;

の様にするだけでOKだ。

これで80バイトを超える連続したメモリーを簡単に確保できる様になった。

この新しいPIC16F18xx系PICは、日本語で書かれている PIC16F193X/LF193Xのデータシートを読むことで、容量や機能の多少の違いはあるものの、12F1822,16F1823,16F1827,16F1939等のデバイスを簡単に扱えるようになるであろう。是非このドキュメントを参考にして、PIC16F18xx系を自分の物にして頂けたら幸いである。

小諸そば 「揚げ茄子おろしそば」 発売開始 ― 2011/07/20 23:13:49

その小諸そばが、今年も「揚げ茄子おろしそば」の販売を開始した。値段も去年同様さんきゅー、セットメニューでも500円でおつりが来るコストパフォーマンスぶり。

※去年の写真(大盛)

※今年の写真(大盛)

暑い昼でも、さっぱりとしたおろし大根と、夏野菜のスタミナ代名詞のオクラとのコラボレーションで、午後の仕事もさくっと乗り切れる。

大盛り券は、相変わらずの30円と破格値である。また小諸そばのいなりは、夕方には売り切れることもある程人気が高いので、100円を足してセットにするのもオススメだ。

こちらは小諸そばの原点、「小諸そば」410円。のり、うずら、とろろ、ほうれんそう、カマボコがトッピングされている。

冷やし系のそばは、コンビニとコラボして販売して欲しいなぁ。

最近のコメント