USB出力のMIDIをレガシーMIDIに変換する ― 2021/10/08 10:15:39

引っ越してすぐに購入したヤマハのキーボード。パソコンを接続できるのだが、大抵は内蔵音源で演奏を楽しんでいる。MIDI出力はUSB一択なので、DINコネクタ式のレガシーMIDI出力ができないか調べてみた。レガシーMIDI出力ができればパソコンなしで、手持ちのローランドSC-88Proを鳴らすことができる。

既に前の記事で書いた通り、上の写真の装置は動作に問題があった。

気を取り直して、今度はアリエクスプレスで物色。ありました。 MIDI USB DIN Converterというものが。

オリジナル(?)はこれかと思うが、

アリエクで決済できるようになったので、アリエクから購入。

購入の決め手は動作確認一覧にNP-12が掲載されていたからである。

到着まで1か月かかったが、郵便で普通に到着。

値段は \9,436と少々お高いが、選択肢がないので仕方ない。付属品は無し。手作り感が感じられる筐体。

ケースのバリが気になるが、基板むき出しでないだけマシか。

興味本位で分解。中身は至ってシンプル。

マイクロチップPIC24FJ64GB002を使っていた。このファームウェアが肝だ。

ヤマハのキーボードをUSBで接続し、手持ちのSC-88Proに接続。普通に音が鳴って感動。

30分位使用したが特に問題は無かった。ヤマハキーボード側でのMIDIメッセージは変更可能なのはチャンネル位なので、全部ピアノの音になってしまうから、音色設定を行えるようなカラクリでも考えようかと思う。とりあえず、やりたかった事の第一歩は達成できた。

クリップ付きLEDスタンドルーペをパワーアップ ― 2021/09/29 16:41:47

2年半位前に購入したクリップ付きLEDスタンドルーペ。意外と使っているアイテムの一つ。最初ガラスかと思っていたが、どうやらアクリルらしい。アルコールで掃除すると樹脂が劣化する様なので、乾いた布で手入れするのが正しい様だ。

ちょっとひびっぽいのが入ったけど、実用上問題無いので使っている。ただちょっと暗いかなと思って、半ば強引にLEDをパワーアップしてみた。

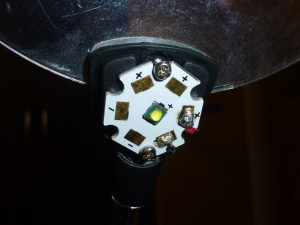

秋月で扱っているパワーLEDがあったので取り付ける。これがまぶしい位光る。

分解は、プラスチックカバーを外して隠しねじを2本外すと分解できる。

基板むき出しだが、こういう風に取り付けられる。

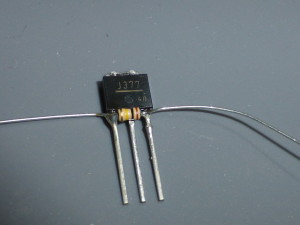

LED交換だけでは物足りないので、スイッチの抵抗を無効化する改造。PチャンネルFETを使って改造。FETは2SJ377とか2SJ668とか、パワー系のであれば大抵OK。

回路図はこんな感じ。既にブログでは何度か掲載しているものだ。

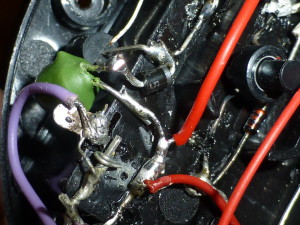

FETを格納。いつもの空中配線。抵抗は1/8W抵抗で4.7Ωに交換。だいたい300mA程度流している。

全体を均一に照らしてくれるので作業がやりやすくなった。

ルーペは必要な存在なので、これは助かる。

以前作った卓上LEDランプを改良 ― 2021/09/28 09:19:30

随分昔に、リブレット20を所有していた頃、LEDバックライト化を考えていたが、秋月で購入した白色LEDがあまりにも青に近かったため、LEDランプに転用していた。

その後、スイッチをPICマイコンとFETで自己保持回路を作って電子化して使っていたが、PICマイコンの電源を電池から取っていたので、全体で2.8V以下になると電圧が落ちてPICマイコンがリセットがかかってしまう。このLEDは最大輝度で電池から約400mA位流れるとき、電圧降下で1セルあたり0.8Vになるが、待機時の電圧は1.2Vもあるので、もったいない。

今まではちょっと手探り時に使う程度だったが、電池を最大限使えるよう改造しよう。

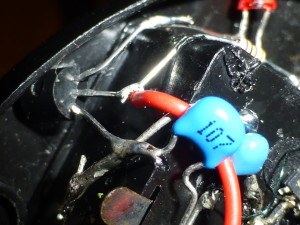

というわけで、改造。こちらが改造済み。電源は秋月のLMR62421を使用。何かと応用が利く。

輝度変更として、50kΩ半固定抵抗に並列に10kΩのボリウムを付ける。

PICマイコンは、SC59パッケージの米つぶみたいなPICを使ってみようと、PIC10F322を使う。はんだ付けする前にファームの書きこみを済ませる必要があるので、実装した後の書き込みに対応するなら、ソケットにするのが良かったかもしれない。

PICマイコンは電池から5Vを生成する。回路はHT7750Aで、定番回路に紹介済。

電池が0.8V以下になるのを知らせる警告灯を付ける。これはエネループを利用した時の過放電対応。PICマイコン+ADCでもできなくはないけど、たまたま在庫であった2.8Vの電圧監視ICがあったので利用。(S80827CNYB PDF)これは5~6年前にマルツで買った部品。

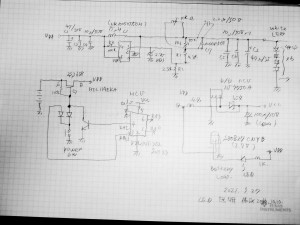

手書きの回路図。自分の覚え書きなのできれいではないが。回路図なしで作ってたけど、自分が将来困るので、現物見ながら書き留めた。

簡単に動作を説明すると、電源ボタンが押されたら、シリコンダイオードのワイヤードオアで両方ともLowとなり、その時強制的に電源がシステムに投入。PICマイコンのファームが動き、RA2よりデジタルトランジスタをオン、電源のFETが常時オンになり、電源ボタンがリリースされても電源が入りっぱなしになる。

この状態で、電源ボタンを再度押すと、RA1を監視していたPICがLowと認識すると、PICマイコンが今まで保持していたRA2をHighにすることで、ボタンからリリースされたら電源が落ちる仕組みになっている。この方法は、待機電流を一切使わない唯一の方法である。応用されている装置も多い。

スイッチの自己保持回路として、参考になれば幸いである。

動作は消費電力を抑えるため32KHzにしているが、その何百倍もLEDが消費しているので、結局スリープなども使用しなかった。

回路図中、電源の分圧部分にコンデンサを追加したのは、電源投入時にふわっと光らせるようにしたかったため。

輝度調整のボリウムは手持ちの10kΩ可変抵抗をホットボンドで固定。50kΩと並列に入れている。

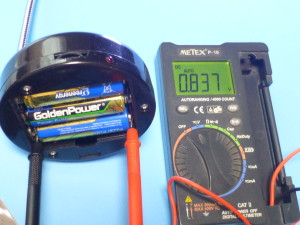

これで電圧が3本で2.3Vでも、バッテリーロー警告LEDが光るが、ちゃんと明るく光ってくれる。

この時は1セルあたり0.8V、普通なら捨てて良い電圧である。

実験では、3セルで1.2Vまで動作したので、1セルあたり0.4Vまで光り続けることになる(相当くらくなるので実用的ではないが、電池照明としての役割は十分果たしてくれる)

電池で動く装置が動かなくなっても、1.2V程度余ったりしていることが多いので、電池をリサイクルできるようにして活用していこうと思う。

電池のチェッカーは以前作成したこれが役に立っている。

ヤマハPiaggero「NP-12B」分解(3度目) ― 2021/09/26 08:28:01

2017/12に購入した61鍵キーボードは、今でもたまに使っていている。88鍵より場所をとらず49鍵より弾きやすい。

ただ、内蔵音源は少々物足りない。MIDIインターフェースで手持ちのSC-88Proの音を鳴らす事は出来るが、そのたびにパソコンに接続する必要があるので、何かないか調べたら、USBホスト接続MIDI変換アダプターなるものが存在する事を知り、Amazonで手配。これをこのキーボードと音源の間にいれてやれば、パソコンがなくても音源を利用できると考えたわけだ。

結果、音は出たが、少しすると音が鳴りやまないとか、打鍵しても無反応とか、演奏は困難だった。これか故障か仕様か分からないが、開封後10分で返品処理した。Prime会員で良かった。

前回分解したときは、ヘッドフォン端子交換ついでに何となく基板をカメラに収めていたが、よく見ればMIDI入出力の端子が出ている事を発見。Korg Monotribeの様にMIDIデータが出力されていればという淡い期待を胸に、ねじのたくさんある面倒な分解をまたしても試みた。

結果から言うと、MIDI信号は出力されておらず残念。おそらく開発時のデバッグ端子で、それ専用ファームウェアで使用されていたか、あわよくば隠し起動による方法や部品の実装変更だけで使えるようにできているかもしれない。私が開発者なら、多分そうするw

当然の結果と言えばそれまでなんだけど、MIDIが出力されているロマンだけで行動力が生まれる。

せっかく開けたので、もうちょっと観察。まずはJTAGの端子。

MCU。ARMっぽいが詳細不明。

DAC AKM4430 2 Vrms 出力搭載、3 V 駆動 192kHz 24-bit ステレオ DAC

この楽器、製造日が2017年なのでEOLのこのデバイスは工場在庫品か。

電源。ロームっぽい。

発振器。おそらく48MHz。兼USB用か。

という事で、今はアリエクスプレスで懲りずにUSBホスト→MIDI変換を手配中。到着したらレビューしたいと思う。プラットフォームはアリエクだけど、オリジナルがこちらで、動作確認リストにNP-12があるから多分大丈夫だろう。

BOSEのヘッドフォン修理 ― 2021/08/29 13:22:11

6年前に手に入れたBOSEのヘッドフォン、最近充電しても使えなくなったので、調べたら、蝶番の部分のハーネスの被覆がボロボロになって中の線がむき出しになり、それが原因で充電できなくなってしまった。原因は色々あると思うが、一番妖しいのがこのむき出しになった電線。

ちなみに、2台写っているのは、上が今まで使っていたヘッドフォン、下がメルカリでゲットしたヘッドフォンだ。最悪修理に失敗しても同一機種があるので分解チャレンジする気になった。

新品があるし、ノイズキャンセルのがあるよという声が聞こえそうだが、ノイズキャンセルも要らないし、この使い心地がいいのでまた使い続けたい。アレクサは要らないw(一応上位機種の実物を見に行っている)

蝶番(ちょうつがい)について、こちらが正常品。

これが今まで使っていたもの。こうなったのは1年半くらい前に気が付いていたので、できるだけ折り曲げない様に使っていたつもりだった。

ここまで分解するのに3時間位かかっている。とにかく難しい。ネットの情報はないから全部自力だ。特殊ドライバが必要であり、耳当てのハーネスは接着剤でくっついているので、薄いヘラで剥がして分解だ。ハーネス周りは風化してボロボロ崩れてくる。

蝶番部分、ポリウレタン電線がいくつかむき出しになって、被覆が無い状態があり、これらがショートしていたらしい。バッテリーがショートした状態という事が分かった。原因となる電線を切り、カプトンテープで処理。バッテリーがショートしても、安全に設計されているらしく、熱などは起きないバッテリーの様だ。BOSEはさすがだと思った。

電線部分はヘッドフォンの内部に数センチの余裕があるので、少し引き出して何とかならないかやってみたが、この黒い外側の被覆がちょっと力を入れるだけでボロボロ崩れてくる。

両方ともボロボロになったハーネスの外側のチューブを何とかしたい。ハンダを外して熱収縮チューブかけるのは相当な手間だ。自分が使えるようになればいいし、延命するくらいの手間で何とかならないか?

というわけで、水道のシールテープ。材質はシリコンなので、絶縁はOK。これだけのしなやかな動きをしてくれるテープはそうそうない。昔アーケードゲームの修理に可動部分の修復に使った事を思い出したので利用してみた。うん、これならちゃんと曲がるし、細い管に通る。

両方のイヤーパッドの電線をシールテープで処理。電池を最初疑っていたので、一旦外していたが、問題無かったので、再度付け直し。

最後の難関が、ヘッドレストの部分。分解するときに接着して風化してしまったウレタンは、再利用できないので、アセテートテープを巻いてみた。頭に当たる違和感がないので、これでOK。伸び縮みする事を確認して、ゆっくりと布のカバーを履かせる。

曲げたら白い修復場所が出るが、ほぼ完ぺきな修理。

電線が露出しない安心感。だけど、純正のハーネスじゃないから、室内専用で折りたたまない様にして使う事にしよう。

結局メルカリで手に入れたヘッドフォンと、今回のヘッドフォンの2個になったが、メルカリでゲットしたヘッドフォンはスペアとして仕舞っておいて、この直したヘッドフォンを更に使い続けることにしよう。テレワークとかで結構使っているので、直って良かった。

部品整理 ― 2021/08/11 14:15:54

棚整理。ブレッドボードに回路を作ったまま放置してあったけど、作りかけのは何だったのか思い出せないので、全部分解して整理。

Amazonで最近買ったグッズ ― 2021/04/30 14:04:36

最近の電子機器は、接着剤で止まっているものや、ねじを一切使わないものが増えてきた。いつもならマイナスドライバーやテレホンカード(死語)を使ってこじ開けていたが、この際だから専用工具を買いそろえた。まずはヘラセット。安かったもので。鋳型は値段相応だけど、要件は満たす。

ヘラでも、薄くて丈夫なこれ。厚みが0.3mmなので、いままで苦労していた殻割が簡単になる。シールでべったりくっ付いているのをはがすにも重宝する。

ヒートガン。それも温度調節付き。値段が安いからどうかと思ったけど、色々なアダプターが付いているし、某日本のヒートガンよりも軽めだ。

この温度調節機能は、本当に安心した操作ができる。国内有名メーカは、こういう温度調節ヒートガンを作らないのかが疑問な位だ。早く買っておけば良かったと思った道具でもある。

風量は、ハイ・ローの2段階、温度調節は50℃~600℃と広い範囲で10℃きざみで調整可能。

超音波洗浄機。Youtubeを見ていると部品を洗う時とかに結構使われているので真似して購入してみた。台所用洗剤を入れて洗いたいものを入れるだけの手軽さ。水を捨てるとき少々面倒ではあるが、安いわりに使えるのでOK

料理用温度計。からあげの中の肉の温度がちゃんと65℃以上であるか確かめるために買ったが、応答速度が速くて、料理以外でも出番が多い温度計。

チップコンデンサ(MLCC)は時間が経つと容量が抜ける ― 2021/02/28 12:35:58

今ではどの電子機器に必ず使われている積層セラミックコンデンサ(MLCC)であるが、その扱い方で興味を引く記事があった。積層セラミック、使わないでずっと保管しているとチタン酸バリウムが変化して容量抜けを起こすということだ。

村田セラミックコンデンサのFAQ より、

”セラミックコンデンサの中でも高誘電率系に分類されるコンデンサ(B/X5R特性やR/X7R特性)につきましては、その静電容量が時間経過と共に低下する性質を持っています。”

10年以上保管しているTDK製の1uFコンデンサ。多分X7R。

早速手持ちのコンデンサをチェック。確かに0.8uFしかない。他の幾つかも調べてみても1uFに満たされていない。

”エージングにより静電容量が小さくなったコンデンサが、工程内のはんだ付け等で再度キュリー温度(約125℃)以上に加熱されると静電容量は回復致します。”

とあるので、その通りにコンロで130℃1分で加熱してみた。

何という事でしょう。容量が復活!

手持ち30個すべてベーキングした結果。平均で0.84uFだったのが1.1uFまで容量が回復。

実際の基板実装工場でははんだ付けで必然的に加熱されるので、問題になる事は無いと思うが、会社の品質保証部などでは、もしかすると問題視されるかもしれない。

また、古いMLCC搭載のオーディオ機器の基板をドライヤーで加熱すると、もしかしたら音がよくなったりするかも(無責任)

というわけで、MLCCは時間が経つと容量が抜けるお話。なお、詳しい話は先ほどのリンクで説明がされている。

SEGA Game Gear microを買ってみた ― 2020/10/06 20:24:52

5月位に予約していたセガ ゲームギアミクロが今日届いた。第一印象は小さいの一言。

ほんと小さい。4種類あったうちの、アウトランとぷよぷよが入っていたブラックを買った。

単4電池2本を入れると動作する。USBから電源も取れるようになっている。

まあ、分解するよw

データROMはSPIぽいROM。ゲームギアは合計4種類あるが、おそらく別々のROMでの提供じゃないかな。他の3種類のゲームギアミクロへの改造はできないようになっている。

こちらがSoC。型番が不滅インクの下に表示されていて良くわからないが、これ一つで昔のGame Gearが動くのだから凄い進歩。

まあ、ちょっと気になったといえば十字キーの導電部分の樹脂が半分だけになっている不良品だった。動作はしているし、分解してしまっているのでこのまま使う事にしよう。

ばらした後の組み立ては、テープでボタンを張り付けると便利だ。(誰得)

動作動画はツイッターに張り付けておいた。

ターゲットとしては40歳以上じゃないかと思うが、文字などは小さくて、これを裸眼で読める人はすごい若い目の持ち主だ。コレクションとしては良いアイテム。

[PR]ゲームギアミクロ ブラック

[PR]ゲームギアミクロ イエロー

[PR]ゲームギアミクロ レッド

[PR]ゲームギアミクロ ブルー

Maker Faire Tokyo 2020 は不参加 ― 2020/10/04 20:23:20

毎年欠かさず拝見していたが、今年はコロナ禍で自粛のため、ビッグサイトへの訪問を辞退。

残念ではあったが、ツイッターなどのネット上で活躍報告があるので、その情報だけでもありがたかった。来年は普通に開催されているといいな。

最近のコメント