荷物が到着。

私のブログでも紹介しているエステー「エアカウンターS」が届いた。Made in Japan。福島の工場で製造されているそうだ。こちらがパッケージ。企画・開発プロデュースはタカラトミーアーツ。

値段も6000円前後だったので、自作ガイガーカウンターの校正目的で購入した。

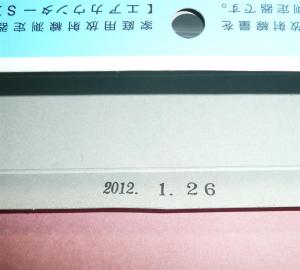

パッケージを開くと製造年月日が出てきた。出来てからまだ2週間しか経っていない新しいものである。

内容物は本体と電池、取説、冊子(放射線の基礎知識)。購入後すぐ使用可能。

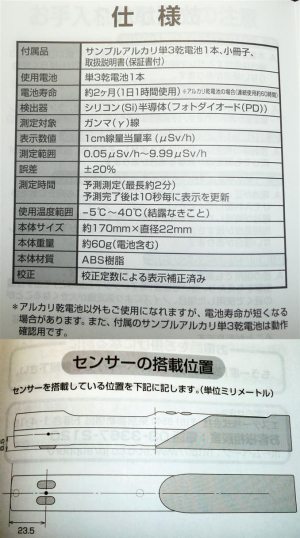

連続使用で60時間だが、1時間でオートパワーオフとなる。

大きさは17cm直径2.2センチと、太いマジックよりちょっと長めの大きさ。

先端には、ストラップを取り付けられる穴が開いている。電池は外筒を少しひねって引き出す事で電池ボックスが見える。どこにでも手に入る単三電池1本で動作できる。もちろんエネループもokだ。

電源を入れると、35秒カウントダウンして、線量測定が開始され、その後暫定線量を表示し始める。最長約2分で線量測定確定値が表示される仕組みだ。

測定の注意として、ケースに振動を与えたり叩いたりすると、検出が上がってしまう。センサー部分をツメでコツコツ叩くだけでも誤カウントしてしまう。また机の上に直に置くと、振動が伝わって正しく測定ができない。手で持つか、柔らかい布などに置いて測定するべきだろう。

この製品は、とてもお求めやすい値段になっているが、何よりも感心したのは、この30ページに及ぶ放射線の基礎知識が、図解入りでとても分かりやすく説明されている事。

放射線とは何と思う人にとっては、1から分かりやすく説明してある。知識も一緒に身につくのでオススメする線量計である。

仕様とセンサー位置。

原発事故が起こってしまった以上は、長期に渡って放射線を気にする事になってしまったが、一般の人でも安くて精度の良い線量計が手に入る様になったのは、放射線に不安を抱えている方々への助けにはなると思う。

追記:仕様の部分の表示数値と誤差について、

こちらのサイトが詳しく説明しているので一読する事をおすすめする。

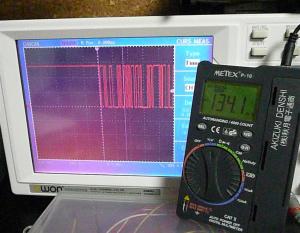

マントルで反応の実験。マントルはα線だが、微量にβやγも出している。実測値で0.5~1.2マイクロシーベルト位。

エアカウンタSで校正できそうなので、週末校正データを求めようと思う。

追記:ここ何週間は、ガイガーカウンターの線量が僅かに高いので、相対測定を続ける上で、校正処理は当面行わない事にした。

さて、

∧_∧

( ゚ω゚ )分解は任せろ

バリバリC□ l丶l丶

/ ( )やめて!

(ノ ̄と、 i

しーJ

【警告】

ブログ内容で製作・改造・分解記事について、研究や学術の目的のために公開しているものです。十分な電気工作の知識を学習の上、全て自己責任で行ってください。

といつもの文章を書きつつ、

エアーバリアブルブログではお決まりなんだよね。分解w早速やってみるwww

真似して分解しても当局は一切関知しない。

ネジは2ヶ所。なんだ楽勝じゃん。と思ったが、よく見たらY字型。昔

ニンテンドーDSを分解した時に使ったドライバーが役に立つ。

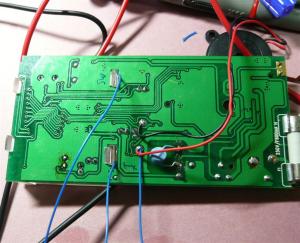

オーポン!電池の金具まで一体設計。電線はピエゾへ2本ハンダ付けされている。

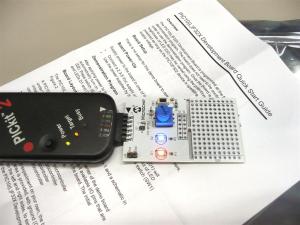

LEDとセンサー部分。センサー部分は上下でがっちりシールドされている。

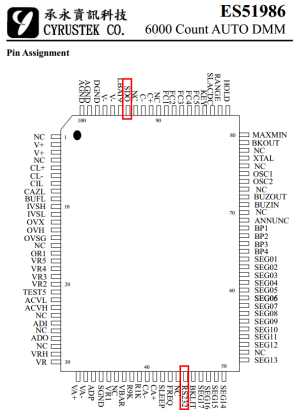

LCD裏にはコンパレータらしき物があった。それと、水没確認の赤ドットのシールも張り付いている。

センサーカバーを開けてみた。ピンフォトはDIP型で4個使われているっぽい。それぞれの駆動オペアンプがある。センサー側のシールドを外すかも迷ったが、折角の校正されたものなので、今回はこれ以上分解しない。

電源回路はSTマイクロ製。ダイオードとコンデンサが並んでいるのは、コッククロフトウォルトン構成。恐らくピンフォトダイオード用の電源生成でないかと推測。

電池端子近くに、KOUSEIとローマ字で書かれている。これに何か繋いで構成するのか?

ピエゾには後付の6.8KΩ抵抗が直列に配線されているって、

アッーーーーー ピエゾの黒の線、早速切れた orz

※すぐ直せる所なので無問題。

アンプが、その傘下のナショナルセミコンダクタだらけだから納得。

16 ビット、超低消費電力 MCU、16KB フラッシュ、512B RAM、10 ビット ADC、USCI、アナログ・コンパレータ、56 I/O、LCD ドライバ。

こういう電池駆動にはうってつけなCPUだ。

スイッチ部分と、テストパッド群。

部品や基板全体を見て、よくこの値段で出来ていると感心する。やっぱりMade in Japanだけあって、中国製のよく見かける変なハンダ付けは見当たらない。

線量計を購入する予定のある方、中国製など買わずに是非国産のこれを買ってもらいたい所だ。

追記:

前作のエアカウンターを分解した方のリンクを見ると、CPUがアトメル製のATMEGA169だったり、センサーもSMD型のが3つと全く異なっている。もし改良型を出すのであれば、ここまで部品や設計コンセプトは変えないだろうから、エアカウンターSは別の所で新規で設計したものと思われる。

追記:

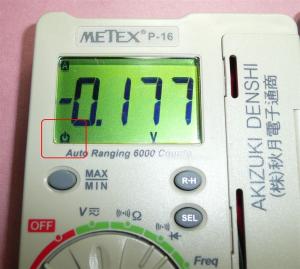

RESETとSOUNDを押しながら、電源を入れて数秒すると、1.17と表示されるが、恐らく内部ファームウェアバージョンでは無いだろうか。数字はロットによって異なると思われる。

最近のコメント